目次Contents

「定期的」なエクササイズの目安って?

定期的なエクササイズは、気になるボディパーツの引き締めや気分転換にも効果的と言われていますよね。

確かにエクササイズをすると、必要なところに筋肉がついて代謝が上がり、不要な脂肪が落ちやすくなります。また、体力や持久力、柔軟性の向上によって身体活動量を確保しやすくなります。その結果、健康的な体重の維持に役立ち、生活習慣病のリスクを高める肥満の予防効果も期待できます。

さらに気分を高める脳内物質が分泌され、前向きな気持ちになる、ストレス解消といったメンタルヘルスの強化にもメリットがあるんです。

…と、ここで気になるのが「定期的な」がどのくらいの頻度や時間を指すのかということ。エクササイズの習慣化はハードルが高いと思われがちですが、実は―。

初心者さんが毎日運動をするなら、10分以下からスタート

エクササイズとは、「健康や体力の維持または増進を目的におこなう運動全般」のこと。「トレーニング」と比べて、筋肉への負荷が少ない運動を指すことが多いです。

※ エクササイズの種類・具体例:ウォーキングやジョギング、水泳、ヨガ、体操、軽い筋肉トレーニングなど

次に運動量の目安ですが、厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023:成人版」の推奨事項のひとつによると、“強度が3メッツ以上の運動を週4メッツ・時以上行うことを推奨する。具体的には、息が弾み汗をかく程度の運動を週60分以上行うことを推奨する”とのこと。

※ メッツ(METs):運動や身体活動の強度の単位。安静座位時を1メッツとし、その何倍のエネルギーを消費するかという指標。歩行の強度は3メッツに相当する。

「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023:成人版」-厚生労働省

このことから、毎日体を動かすのであれば、1日10分以下の短時間の運動でもOKというわけなんですね。これなら運動初心者さんや疲れていてハードな運動はちょっと…という日でも、あまり気負わずに取り組めるのではないでしょうか。

ここからは、自宅で簡単にできるエクササイズの例をパーツ別にご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

ひじの曲げ伸ばしで【二の腕】に効かせるエクササイズ

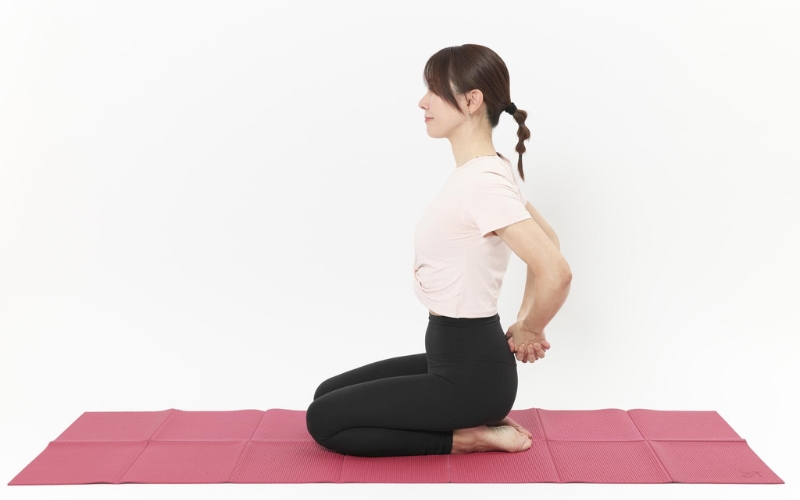

STEP 1:正座の姿勢を整え、体のうしろで手の指を組む。

▲足は重ねず、かかとを自然に開いて座りましょう。下腹を引き込んで、腰をスッと伸ばすと〇! 腰の位置で手の指を組んだら、ひじを曲げます。

※ ここでは正座でおこなっていますが、背もたれがない椅子に座っている時や立っている時にもおこなえます。

STEP 2:ひじの曲げ伸ばしをする。

▲ひじの曲げ伸ばしをゆっくり・丁寧に繰り返します。動きに慣れてきたら、ひじを伸ばす時に腕を体から離すとより効果的です。〈回数:10回×3セット〉

ガッツリ体を起こさなくてもいい【お腹】のエクササイズ

STEP 1:仰向けになり、ひざを立てる。

▲腕は体側に下ろし、脚は揃えます。ひざの下にかかとがくるように姿勢を整えましょう。

STEP 2:脚を持ち上げる。

▲すねが床と水平になるように、脚を持ち上げます。股関節とひざを90度に曲げるのがポイント!

腰が反りやすい場合は、下にたたんだ毛布やブランケットを敷いてもOK。

STEP 3:【息を吐きながら】上体を起こす。

▲腰を丸めるイメージで上体を軽く起こします(肩甲骨の下は床についていてOK)。目線は太もものあたりに向け、腕は太ももの両サイド・指先を遠くに伸ばすようにしましょう。

反動はあまり使わずに、STEP 2~STEP 3の動きを繰り返します。〈回数:10回×3セット〉

地味だけどジワジワ効果を実感【背中】のエクササイズ

STEP 1:うつ伏せになり、腕を頭の先に伸ばす。

▲お腹をペタッと床につけます。腕は肩から真っすぐ前に伸ばし、首・肩の力を抜いてリラックス。脚は腰幅に開きましょう。

STEP 2:【息を吸いながら】腕と脚を床から持ち上げる。

▲両腕・両脚を同時に床から持ち上げます。お腹で支え、息を止めて4カウント! 息を吐きながらSTEP 1の姿勢に戻りましょう。〈回数:10セット〉

腕と脚の高さは無理のないところからスタートし、腰に負担をかけないようにします。

STEP 2がツラい場合

▲両腕・両脚を同時に持ち上げる姿勢が難しい場合は、対角線上の腕・脚を片側ずつ持ち上げてみましょう。

寝る前、ベッドの上でもできる【内もも】のエクササイズ

STEP 1:仰向けになり、ひざを立てる。

▲脚を揃え、ひざの下にかかとがくる姿勢を整えます。

STEP 2:脚を床から持ち上げる。

▲脚を持ち上げ、すねを床と水平にしましょう。内くるぶし同士をくっつけ、ひざは数センチ開いておきます。

腰が反りやすい場合は、下に毛布やブランケットを敷きましょう。

STEP 3:脚をひし形に開く。

▲ひざを左右に開いて、脚をひし形にします。親指側面をくっ付けたまま、ひざを開くのがポイントです。脚の高さを保ちながら、開閉を繰り返しましょう。

特に、閉じる動きをゆっくり丁寧におこなうと内ももにグッと効いてきます。ただし、ひざがくっ付かないギリギリのところでストップすること! 〈回数:10回×3セット〉

以上、パーツ別に4つのエクササイズをご紹介しました。

最後に

前述した厚生労働省『健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023:成人版』の「よくある疑問と回答」では、最低限実施しなければいけない頻度について“短い時間の積み重ねでも健康増進効果は得られます”と回答しています。

痩せるため、運動不足解消のためなど、目的に合わせて回数・組み合わせを変えてももちろんOK。一方で「頑張りすぎると続かない」という人は、体調や疲れ具合といった体のコンディション、ライフスタイルなどに合わせて、自分のペースで無理なく取り組んでみるといいかもしれません。

ヨガインストラクター・高木沙織

「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®、そのほかにもリフレッシュドライヘッドスパ、パーソナルリンパケアリストといった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。