目次Contents

「連理の枝」とは?意味と語源

「連理の枝(れんりのえだ)」は、仲のよいカップルや夫婦のたとえです。「連理」とは、1本の枝が伸び、他の枝と通じて木目を重ねるさまを意味します。転じて、夫婦やカップルの間での深い契りをたとえた言葉です。

語源とされるのは、中国の唐代の詩人・白居易(はくきょい)が綴った「長恨歌」という詩のひとつです。

皇帝・玄宗(げんそう)と、中国四大美女のひとりとされる楊貴妃(ようきひ)の愛の詩に、以下のかたちで登場します。

「在レ天願作二比翼鳥一、在レ地願為二連理枝一」

(意味)天上では二羽一体で飛ぶ比翼の鳥に、地上では二本の木の枝が連なる連理の枝になりたい

『白居易 長恨歌』

れんり‐の‐えだ【連理の枝】

出典:小学館 デジタル大辞泉

《白居易「長恨歌」から》連理となった枝。夫婦・男女の仲むつまじいことのたとえ。

「連理の枝」の使い方や例文

「連理の枝」は、仲睦まじい間柄を表す言葉として、以下のように活用できます。

・両親には、いつまでも元気で連理の枝のような夫婦でいてほしい

・結婚パーティーの仲睦まじい新郎新婦の姿は、連理の枝を思わせるようだった

・パートナーとは、どんなときも互いを信頼し合える、連理の枝のような関係でいたい

・早朝、いつも2人で散歩をしている仲睦まじい老夫婦を見ながら、連理の枝という言葉を思い出した

「連理の枝」の類語や言い換え表現

「連理の枝」には、以下のような類語や言い換え表現があります。

・比翼連理(ひよくれんり)

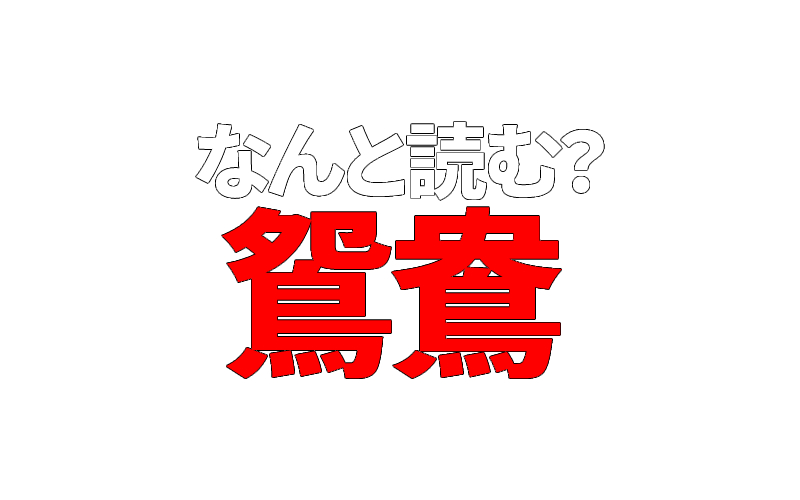

・鴛鴦の契り(えんおうのちぎり)

・琴瑟相和(きんしつそうわ)

・水魚の交わり(すいぎょのまじわり)

知っている語句の数が増えれば、コミュニケーションの幅が広がります。状況や相手との関係性に応じ、「連理の枝」とこれらの語句との使い分けを検討してください。

「比翼連理(ひよくれんり)」

「比翼連理」は、「連理の枝」と同様に夫婦やパートナー間の仲睦まじい姿を表します。

「比翼」とは、中国の空想上の鳥のことです。「比翼の鳥」と呼ばれ、雌と雄、それぞれが目と翼を1つずつもちます。2羽が1つになり空を飛ぶことから、仲のよい2人を表す言葉として用いられます。

・親友とそのパートナーは、お互いになくてはならない比翼連理のような間柄だ

▼あわせて読みたい

「鴛鴦の契り(えんおうのちぎり)」

「鴛鴦(えんおう)」とは、オシドリのことです。「鴛鴦の契り」もまた、パートナーや夫婦の仲睦まじい関係を表します。

言葉の由来は、中国の宋の王にまつわる故事にあります。ある日、王は家来の美しい妻を奪い取ってしまいました。悲しんだ家来は、自ら命を絶ってしまいます。後に、その事実を知った妻もまた、絶命という道を選びました。

妻は「夫と同じ墓に入れてほしい」と遺言を残しましたが、王はわざと、夫である家来の墓のとなりに妻を埋めます。すると、やがてそれぞれの墓から木が生え、枝を伸ばし、2つが絡み合うように成長したのです。

その木々に巣を作り、鳴き続けたのがオシドリのつがいでした。以来、「鴛鴦の契り」という言葉とともに、オシドリも仲のよい夫婦の象徴として知られています。

・結婚披露宴では、鴛鴦の契りを交わした2人を多くの招待客が祝福した

▼あわせて読みたい

「琴瑟相和す(きんしつあいわす)」

「琴瑟相和す」も、とても仲のよい夫婦やパートナーの間柄を意味します。

「琴」も「瑟」も、弦を鳴らす楽器のことです。「琴」は右手で奏でますが、大きな「瑟」の演奏には両手を使います。「琴瑟相和」は、2つを同時に演奏した音色の調和を2人の関係性にたとえた表現です。

・久しぶりに帰郷し祖父母に再会したが、琴瑟相和すという言葉がふさわしい仲睦まじさだった

「水魚の交わり(すいぎょのまじわり)」

「水魚の交わり」は、水と魚のように、切っても切れない深い関係を指す言葉です。中国の歴史をまとめた「三国志」に登場する、劉備(りゅうび)の言葉に由来しています。

蜀漢(しょっかん)の初代皇帝である劉備は、軍師として諸葛孔明(しょかつこうめい)を迎え入れます。

軍の古株である関羽(かんう)と張飛(ちょうひ)に対し、劉備は孔明との関係を「切り離すことができない水と魚のようなものだ」と告げたのでした。

以来「水魚の交わり」は、以下のように深い絆をもつ間柄を指す言葉として用いられています。

・わたしと彼女は、高校時代から互いの悩みを打ち明け合うような、水魚の交わりといえる関係だ

▼あわせて読みたい

カップルや夫婦仲にまつわることわざ

ここからは、「連理の枝」以外のカップルや夫婦仲にまつわることわざをご紹介します。

・縁は異なもの味なもの

・似たもの夫婦

「連理の枝」とのニュアンスの違いのほか、具体的な使用例なども参考にしてください。

「縁は異なもの味なもの」

「縁は異なもの味なもの」は、人の縁はどこでどう結ばれるかわからないという、つながりの不思議さを説いたことわざです。

「連理の枝」のように仲睦まじい2人を結ぶ、縁のおもしろさを表しているともいえます。

・小学校時代の同級生と旅先で再会し、それがきっかけで結婚することになるなんて。縁は異なもの味なものというけれど、われながら夫との縁には驚いてしまう

「似たもの夫婦」

性格や趣味がよく似た夫婦は「似たもの夫婦」と言い表します。夫婦として同じ時間を過ごすうち、自然と似ているところが増えた2人を表す言葉です。

もともと共通点が多く、自然と惹かれ合った夫婦も「似たもの夫婦」にあたるといえます。感性や好みが似通っていることから、関係性が安定しやすい2人といえるでしょう。

・互いに自然が好きで、暇さえあれば一緒に山登りをしている両親は、似たもの夫婦なのだと思います

▼あわせて読みたい

「連理の枝」や類語の意味を正しく理解しよう

「連理の枝」は、別々の木の枝が重なり木目がぴったりとあうように、仲睦まじい間柄を指す言葉です。類語には「比翼連理」や「鴛鴦の契り」などがあります。

類語を数多く知っていると、考えや状況などがより的確に伝えられます。「連理の枝」をはじめとする言葉の意味を正しく理解し、日々のコミュニケーションで活用しましょう。

メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock