「萌葱」とは?言葉の基礎知識をまとめて解説

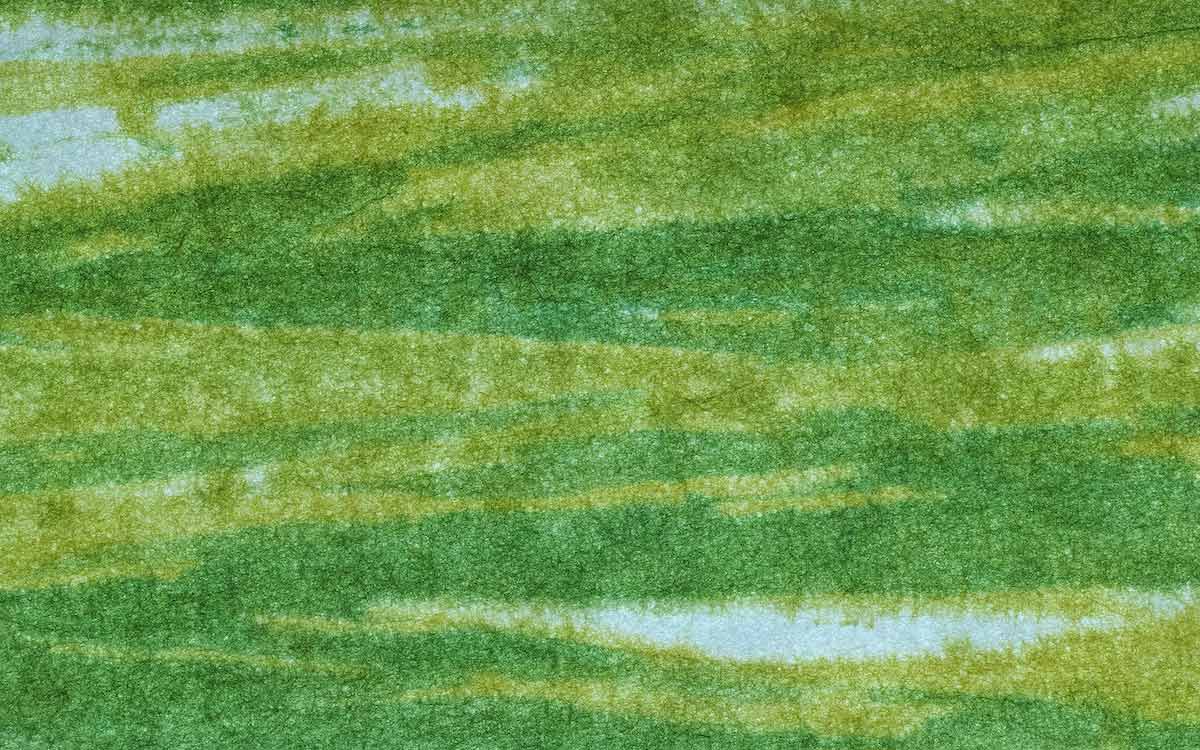

萌葱とは、黄と青の中間色のことです。歌舞伎の「定式幕(じょうしきまく)」の一色にも使われている、日本の伝統的な色です。

はじめに、萌葱の読み方や言葉自体の2つの意味、語源・由来を確認しましょう。あわせて、萌葱のカラーコードなどの知識も解説します。

もえ‐ぎ【×萌×葱/×萌黄】

出典:小学館 デジタル大辞泉

《葱ねぎの萌え出る色の意》

1 黄と青の中間色。もえぎいろ。もよぎ。

2 襲かさねの色目の名。表裏ともに1の色のもの。また、表は薄青、裏は縹はなだ色ともいう。

[補説]1で、類似した二つの色をさすことがある。明るい緑色は「萌黄」、濃い緑色は「萌葱」と書き分けることが多い。

萌葱の読み方

萌葱の読み方は「もえぎ」です。また、「もえぎ」の音が変化した「もよぎ」という読み方をされることも。基本的には「もえぎ」と読む傾向にあります。

色を指す場合は、わかりやすくするために「萌葱色(もえぎいろ)」と表現することがあります。

意味1:黄と青の中間色

萌葱とは、黄と青の中間色のうち、青みがかったような濃い緑をした色を指します。葱が芽を出して日光に当たった後の青い部分を想像すると、色をイメージしやすいでしょう。

意味2:着物を着る際の襲(かさね)の色目

萌葱には、「襲(かさね)の色目の名称」を指す意味もあります。

襲(かさね)とは「着物の長着を重ねて着用すること」。長着を重ねて着用する意味としては「保温性の向上」「装いの美しさの演出」「季節感の表現」などがあったとか。平安時代には「二枚襲」や「三枚襲」などが着用されていたとされています。

襲の色目のうち、「表裏ともに青緑色で統一されたもの」や「表面が淡い青で裏面が縹(はなだ)色と呼ばれる薄い藍色のもの」が「萌葱」として知られているようです。

もえ‐ぎ【×萌×葱/×萌黄】

出典:小学館 デジタル大辞泉

《葱ねぎの萌え出る色の意》

1 黄と青の中間色。もえぎいろ。もよぎ。

2 襲かさねの色目の名。表裏ともに1の色のもの。また、表は薄青、裏は縹はなだ色ともいう。

[補説]1で、類似した二つの色をさすことがある。明るい緑色は「萌黄」、濃い緑色は「萌葱」と書き分けることが多い。

萌葱の語源・由来

萌葱の由来となったのは「葱(ねぎ)の色」だそう。

萌葱には「萌える(もえる)」と「葱(ねぎ)」という漢字が用いられています。萌えるとは「草木が芽を出すこと」、葱はそのまま「野菜の葱(ねぎ)」を指す言葉です。

使用されている漢字のとおり、「葱(ねぎ)の萌え出る色」が萌葱として表現されるようになったとされています。

萌葱色は、雷除けの力がある色だと信じられていたようです。それもあってか、歌舞伎の「定式幕(じょうしきまく)」のほかにもお正月の「獅子舞」や「蚊帳(かや)」の色としても使われてきました。

萌葱に関連する色の知識3つ

あわせて、萌葱に関連する色も確認していきましょう。

ここからは、「萌黄」や「萌木」という色の知識や萌葱と相性のいい色、萌葱に関連する色のバリエーションを紹介します。

1.「萌黄」や「萌木」は萌葱と同じ色?

「もえぎ」と読まれる色には、萌葱のほかに萌黄や萌木もあり、いずれも同じ読み方です。しかし、これらは萌葱とは色が異なります。

萌黄や萌木は一般的に「黄みの強い黄緑色」を、萌葱は「青みのある濃い緑の色」と書き分けることが多いようです。「明るい黄緑を萌黄、濃い緑を萌葱と書き分ける」とするとイメージしやすいでしょう。

2. 萌葱と相性のいい色は?

青みがかった濃い緑色の萌葱は、落ち着いた印象の色味です。萌葱と相性のいい色は、「紫色」「柿色」「鶸色(ひわいろ)」「鸚緑(おうりょく)」「翡翠色(ひすいいろ)」などが挙げられるでしょう。

鶸色(ひわいろ)は「黄みが強い黄緑色」、鸚緑(おうりょく)は「オウムの羽の色」、翡翠色(ひすいいろ)は萌葱色をやや明るくしたような色合いです。

たとえば、紫色は萌葱色とあわせる襲(かさね)の色目として人気がありました。表に萌葱色、裏に紫色を重ねたものは「松重(まつがさね)」と呼ばれたとか。

また、柿色は萌葱と同じく「歌舞伎」の定式幕の色のひとつとして用いられます。

なお、黄色が強めの黄緑色である萌黄色も、襲(かさね)の色目において、さまざまな色と組み合わせて用いられていました。

たとえば、「白色」「黄色」「薄紫色」、濃い赤茶色の「蘇芳(すおう)」などとの組み合わせがあったため、これらは萌黄色と相性のいい色だといえるでしょう。

3. 萌葱に関連する色のバリエーションは?

萌葱に関連する色には、「浅葱色(あさぎいろ)」「薄萌葱(うすもえぎ)」「淡萌黄(うすもえぎ)」「苗色」などがあります。

浅葱色(あさぎいろ)は、萌葱色と同じく葱(ねぎ)を由来とする色です。「薄い青色」「薄い藍色」「薄い緑色」などを指します。萌葱色よりも色味が薄めの葱(ねぎ)の色をイメージするといいでしょう。浅葱色(あさぎいろ)は新選組の羽織の色などに用いられてきました。

萌葱色と同じく黄色と青の中間色で、より薄くて淡い色を薄萌葱(うすもえぎ)と呼びます。また、萌黄色よりも淡い色は淡萌黄(うすもえぎ)と表現します。淡萌黄と薄萌葱は「萌」の字以外は異なるものの、読み方はどちらも「うすもえぎ」です。

淡萌黄(うすもえぎ)は「苗色(なえいろ)」とも呼ばれ、ほぼ同じ色合いを意味します。

萌葱を理解しよう!

萌葱は、古くからさまざまなことに用いられてきた日本の伝統的な色のひとつです。また、「襲(かさね)の色目の名称」を指す言葉としても用いられてきました。

萌黄や萌木も、萌葱と同じく「もえぎ」と読み、色味を表す言葉です。ただし、萌黄や萌木は「黄色が強めの黄緑色」を、萌葱は「青みがかったような濃い緑色」を指すため、読み方が同じでも色味が異なることに注意しましょう。

また、これらの色が淡い色を「薄萌葱(うすもえぎ)」「淡萌黄(うすもえぎ)」などと表現します。

言葉の意味を理解すれば、相手の伝えたい色味をスムーズに理解しやすくなります。ぜひこの機会に萌葱や関連する色の知識を深め、色を的確に表現できる語彙を増やしていきましょう。

メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock