「一陽来復」とは? 基礎知識を解説

「一陽来復」とは、「冬が終わって春がくること」などを指す言葉です。読み方は「いちようらいふく」で「易経」という古代中国の書物が由来だとされています。よい状況に転じるようにとの期待を込めて、「一陽来福」と漢字表記する場合もあります。

それでは、一陽来復という言葉が持つ意味や由来、使い方・例文、類語・言い換え表現などを確認しましょう。

意味は「春が来ること」「ようやく良い方向に向かうこと」など

一陽来復には、以下のように3つの意味があります。

・冬が終わって春がくること。また、新年を迎えること

・太陰暦の11月。または冬至の日

・悪いことが続いたのちに、ようやくよい方向に向かうこと

このように複数の意味が込められているため、言葉の意味を読み取る際には注意が必要です。

なお、「一陽来復」の「一陽」とは「陽の気のこと」、「来復」とは「巡り巡って来ること」を指します。

いちよう‐らいふく【一陽来復】

出典:小学館 デジタル大辞泉

1 《易で、陰暦10月に陰がきわまって11月の冬至に陽が初めて生じることから》陰暦11月。または、冬至。《季 冬》

2 冬が去り春が来ること。新年が来ること。「一陽来復の春」

3 悪いことが続いたあと、ようやく物事がよい方に向かうこと。「一陽来復を願う」

一陽来復の由来

一陽来復の由来は、儒教の経典として最も尊重される五つの経書のうちの一つ「易経」といわれています。易経とは、天文・地理・人事・物象を陰陽変化の原理によって説いた書物で、占いに用いられたとされるものです。

古代中国から始まった易(えき)という占いでは、世の中のあらゆるものを陰と陽の二つに分けます。それによると、冬至が過ぎると日がのびていくことから、「陰が極まる日である冬至ののちに、再び陽が来る」と考えられていました。

転じて「冬から春へ転じ、ようやく陽の兆しが見え始めたことへの喜び」を、一陽来復と表現したのでしょう。

一陽来復の使い方・例文

それでは、一陽来復の使い方を簡単な例文で確認しましょう。

・そろそろ季節が変わり、一陽来復の春が訪れるだろう。

・悪い出来事が立て続けに起こったため、神社で一陽来復を願いました。

・苦闘の日々が続きましたが、ようやく一陽来復の兆しを感じています。

一陽来復を使う際は「一陽来復する」「一陽来復を願う」「一陽来復の兆し」などの形で用いることが多いです。また、一陽来復を願うお守りを指す場合もあります。

一陽来復の類語・言い換え表現

あわせて、一陽来復の類語・言い換え表現もみていきます。一陽来復の意味のうち「悪いことが続いたのちに、ようやくよい方向に向かうこと」に似ている言葉をチェックしましょう。

<捲土重来(けんどちょうらい)>

……物事に一度失敗した者が、非常な勢いで立ち直ること

<起死回生(きしかいせい)>

……絶望的な状態から脱して、再び立ち直ること

<苦尽甘来(くじんかんらい)>

……苦しい状況が過ぎて、楽しい日々がやって来ること

▼あわせて読みたい

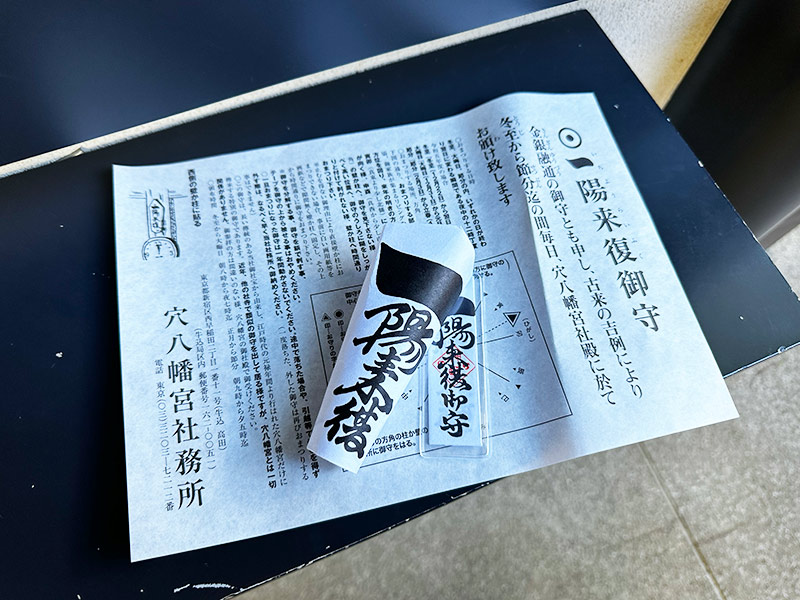

穴八幡宮の一陽来復御守と一陽来復懐中御守とは

穴八幡宮では、冬至から2月の節分の時期に毎年「一陽来復」の御守を頒布しています。一陽来復御守は福神(打出小槌)に起因するもので、商売繁盛や金運上昇のご利益があるとされている御守です。金銀融通の御守と呼称されることもあります。江戸中期から、年々冬至の福神祭に授与されているのだそう。

ここからは、穴八幡宮で授かれる「一陽来復御守」や「一陽来復懐中御守」のおまつりの方法、御守が落ちてしまった場合などの注意点を解説します。

一陽来復御守のおまつりの方法

穴八幡宮で授与している御守のうち、「一陽来復御守」は自宅や会社などにおまつりするものです。一陽来復御守をおまつりする際は、以下の3日のうちで都合のよい日を選びます。

・冬至(例年12月22日前後)

・大晦日(12月31日)

・節分(例年2月3日前後)

これらのいずれか1日のうち、翌日に変わる瞬間である夜中の12時(0時)ちょうどにおまつりします。自宅の場合には家族が集まるリビングや居間の壁や柱に、その年の恵方に「一陽来復」の文字が向くようおまつりしましょう。

その年の暦によって冬至と節分の日にちは前後し、恵方も異なるため、一陽来復御守とあわせて授与される説明書をかならず確認してください。

一陽来復懐中御守を財布に入れるタイミングは?

一方で、「一陽来復懐中御守」とは財布の中に入れて1年間おまつりする御守のこと。財布の中のお金の巡りが過不足なく巡るように、という御祈願をした御守です。

一陽来復御守と同様に、穴八幡宮で受けられます。一陽来復懐中御守の場合、財布に入れるタイミングはいつでもいいそうです。

もしも御守が落ちてしまったら? 注意点は

最後に、もしも御守が落ちてしまったらどうすればいいのかなど、御守をおまつりする際の注意点を確認していきましょう。

御守をおまつりする際は、神様と同じように扱い、乱暴にしないことが大切です。台紙などは用いず、和のりなどの接着剤で壁や柱に直接おまつりします。画鋲などで刺す、御守の上からテープで留めるなどの方法はNGとされています。

おまつりする場所に神棚や他の神社の御守がある場合には、上下差をつけずにおまつりします。リビングとキッチンなどが一緒になった間取りであれば、キッチンや押入部分は除いた状態でリビングの中心から方位を決めるようです。

もしも御守が落ちてしまった場合、また移転・転居する場合には、そのまま再度おまつりせず、白い半紙や封筒に包んで穴八幡宮社務所へ納めましょう。

一陽来復という言葉を正しく理解しよう

一陽来復とは、「春が来ること」「冬至の日」「ようやく良い方向に向かうこと」という異なる複数の意味を持つ言葉です。多くの場合、「一陽来復する」「一陽来復を願う」「一陽来復の兆し」などの形で用いられます。

穴八幡宮では、毎年決まった時期に一陽来復御守や一陽来復懐中御守が授与されています。自宅や会社などにおまつりをする際は、決まった日時におこなう必要があること、画鋲で刺さないことなどの注意点を確認しておきましょう。

また、関連する表現には「苦尽甘来」や「起死回生」などがあります。あわせて確認し、言葉への理解をより深めましょう。

メイン・アイキャッチ画像:(c)AdobeStock