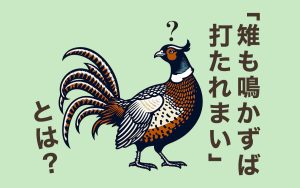

この記事のサマリー

・「是非に及ばず」の正しい意味は「善悪を論じる余地もなく、避けられない状況を受け入れること」。

・信長の最後の言葉として有名ですが、信ぴょう性は定かではない。

・SNSでは、皮肉や諦めの気持ちを込めた投稿に使われることも。

「是非に及ばず」という言葉は、「信長の最後の言葉」として有名ですが、本当にこの言葉を発したのでしょうか?

この記事では、辞書の定義から使い方や注意点を、わかりやすく解説します。職場やSNSで使う前に、ぜひ確認してください。

「是非に及ばず」の意味と信長との関係

まずは、「是非に及ばず」という言葉の意味について、辞書に基づき確認していきましょう。

基本の意味を確認

「是非に及ばず(ぜひにおよばず)」とは、「物事の良し悪しを論じている場合ではない」「やむを得ない状況で、選択の余地がない」といった意味を持つ表現です。「是非に叶わず」ともいいますよ。

『デジタル大辞泉』(小学館)では、次のように解説されています。

是非(ぜひ)に及(およ)ば◦ず

当否や善悪をあれこれ論じるまでもなく、そうするしかない。どうしようもない。しかたがない。やむを得ない。

引用:『デジタル大辞泉』(小学館)

「是非に及ばず」の「是非」には、「正しいことと正しくないこと」という意味があり、「及ばず」は、「そこまで達しない、できない」という否定の意味があります。

どこか古風で重々しい響きがありますが、強い覚悟や不可避の運命を受け入れるときなどに使われることが多いでしょう。

「是非に及ばず」は織田信長の言葉?

「本能寺の変」で織田信長が明智光秀の謀反に遭った際、「是非に及ばず」と言い残した―。そんなエピソードを耳にしたことがある人も多いかもしれません。

この言葉の出典とされるのは、信長の家臣・太田牛一(おおた・ぎゅういち)による軍記物『信長公記(しんちょうこうき)』ですが、この言葉は創作ではないかといわれています。

史実としての裏付けはやや薄いため、「信長の最後の言葉」として断定的に語るのは避けたほうがいいでしょう。とはいえ、歴史ロマンの一端として人々の記憶に残っている言葉であることも事実です。

「是非も無し」との違い|混同されやすい表現を整理

「是非に及ばず」と混同されやすい言葉に、「是非も無し(ぜひもなし)」があります。どちらも「どうにもならない」という文脈で使われますが、そのニュアンスには違いがあります。

『小学館 全文全訳古語辞典』によると、「是非も無し」には以下のような意味があります。

(1) 良い悪いに関係ない。無茶苦茶だ。強引だ。

(2) 仕方がない。やむを得ない。

「是非も無し」は、「是非の判断すら必要ない」といった、受け入れや達観した姿勢を感じさせます。

一方、「是非に及ばず」は、「もはや判断の余地もなく、そうせざるを得ない」という切迫感や、ある種の覚悟が込められた言い回しだといえるでしょう。

参考:『小学館 全文全訳古語辞典』(小学館)

今、「是非に及ばず」を使うなら|会話・SNSから英語表現まで紹介

文語的で堅い印象のある「是非に及ばず」ですが、現代でもユーモアや自嘲を込めて使われることがあります。ここでは、日常会話やSNS、そして英語での表現方法まで、実用的な使い方を紹介します。

現代の会話・SNSでどう使われている?

SNSなどでは、「是非に及ばず」をちょっとした皮肉や自虐のスパイスとして使うケースが見られます。例えば「寝坊して会議に遅刻。是非に及ばず…」といった投稿は、笑いを誘いつつ“諦めモード”を表現する便利な言い回しです。

筆者自身、学生時代にグループ課題を出し忘れたとき、友人が「是非に及ばず」とつぶやいたのが今でも印象に残っています。言葉が古めかしい分、むしろ現代のシーンで使うと「わかってる感」やユーモアが際立つのかもしれません。

英語でどう表現する?

「是非に及ばず」を英語で表現するなら“It can’t be helped. ”や“There is no help for it.” が使えるでしょう。どちらも「仕方がない」とか「致し方ない」、「どうにもしようがない」といった意味を持ちます。

参考:『ビジネス技術実用英語大辞典V6』(Project Pothos)

「是非に及ばず」に関するFAQ

ここでは、「是非に及ばず」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。

Q:「是非に及ばず」の類義語には何がありますか?

A:「どうしようもない」「やむを得ない」「仕方がない」などが近い表現です。

Q:NGな使い方は?

A:相手を追い詰めるような場面や、人の失敗に対して冷たく突き放すような文脈で使うと、攻撃的・皮肉的に受け取られる恐れがあります。

もともと強い意味を持つ言葉なので、使う場面や相手との関係性には十分に配慮したいですね。

最後に

「是非に及ばず」という言葉を正しく理解すれば、会話やSNSに教養やユーモアを加えるアクセントにもなります。時代を超えて生きる言葉をどう使いこなすか―今を生きる私たちの感性に委ねられているのかもしれませんね。

TOP画像/(c)Adobe Stock