菱餅とはひな祭りに飾る餅のこと

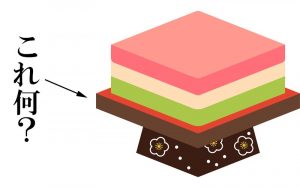

ひな祭りにはさまざまな行事を行いますが、ひな飾りを出して飾る方も多いでしょう。ひな飾りには雛人形やお道具と一緒に「菱餅(ひしもち)」も飾ることが一般的です。

菱餅は、赤色(桃色)と白、緑の餅を重ねて菱形に切ったもの。5月5日を端午の節句(たんごのせっく)として男の子を祝ったように、3月3日を上巳の節句(じょうみのせっく)として女の子を祝う習慣が生まれたのが江戸時代あたりといわれていますが、菱餅が現在の形になったのも同じ頃といわれています。

なお、現在では上巳の節句という言葉はあまり使われず、桃の花が咲き始める時期なので「桃の節句」と呼ばれることが多い傾向がみられます。

母子草を入れた餅に由来する

菱餅は母子草(ははこぐさ)を入れた餅に由来があるといわれています。中国ではひな祭りを行う上巳の節句に母子草を入れた餅を食べる風習があり、日本でも上巳の節句に餅を食べる習慣が生まれたようです。

なお、母子草とは春の七草のひとつで、御形(ごぎょう)とも呼ばれます。日本では母と子をまとめてついて餅にするのは縁起がよくないと考えられ、邪気を払うとされる蓬(よもぎ)が菱餅の緑色に使われるようになりました。

元々は白と緑の二色だった

江戸時代ごろに菱餅が菱形になったといわれていますが、当初は現在のように赤白緑の3色ではなく、緑と白の2色だったようです。緑白緑の順に重ねたり、緑と白を互い違いに重ねて5段にしたりといったバリエーションはあったようですが、いずれも色は緑白の2色のみでした。

しかし、明治以降は赤色が加わり、現在のような3色の菱餅が完成したようです。また、赤色には魔除けの意味もあり、女の子を危険から守るという意味合いも込められたのでしょう。そして、桃の節句なので、桃色(赤色)を加えて色彩豊かにしたとも考えられています。

赤はクチナシの色

菱餅は、植物を使って着色されていることが一般的です。赤色は古来魔除けの意味もあり、おめでたいときに使う色でもあります。

クチナシで餅を染めると桃の花のような桃色になるので、桃の節句のお祝いにはふさわしいといえるでしょう。また、解毒作用もある植物なので、食あたりなどを防ぐ効果も注目したのかもしれません。

白は菱の実の色

菱餅の白は、何も色をつけていないのではありません。菱の実により色と味がつけられています。菱とは池などに生える一年草で、茎が長く、光沢のある葉が特徴です。菱の実の中に入っている種は食べることもでき、味が栗に似ているとか。

また、菱は繁殖力が強い草花で、子孫繁栄や長寿の意味で用いられることも少なくありません。女の子が健康で長生きするようにと祝う桃の節句に適した植物といえるでしょう。

緑は蓬(よもぎ)の色

緑は蓬の色です。蓬は古来、滋養強壮や消毒、止血効果のある薬草としても用いられてきたので、健康や強い生命力などの意味もあります。

また、蓬は邪気を払う草ともみなされていました。女の子が安全に生きていけるように祈る桃の節句に適した草といえるでしょう。

なお、桃の節句では菱餅として蓬を食べることが一般的ですが、蓬だけを入れた餅で餡子を包んだ「蓬餅(よもぎもち)」を味わうことも珍しくありません。地域によっては、蓬餅を「草餅(くさもち)」とも呼ぶこともあるようです。

菱形の由来は諸説ある

菱餅の形の由来については、さまざまな説があります。そのなかでも菱の実の形に似ているという説が有名。菱の実は左右がとげのように張り出した菱形で、確かに菱餅に似た形といえます。

また、心臓の形に似ているからという説、四角形を伸ばして寿命が伸びるようにとの祈りを込めたという説などもあります。

重ね方で表現する情景が異なる

明治以降は、菱餅は赤白緑の3色の餅を重ねています。しかし、重ね方は一通りではありません。よくある重ね方としては、下から白緑赤の順と下から緑白赤の順の2つが挙げられるでしょう。

下から白緑赤と重ねるとき:雪の中から新芽が出て、木の上に桃の花が咲いている様子

下から緑白赤と重ねるとき:雪の下に新芽が芽吹き、木の上には桃の花が咲いている様子

なお、華やかさを示すために、黄色い餅も重ねることも。餅を5段や7段と高く重ねることで、ひな祭りらしい華やかさを演出することもみられます。

▼あわせて読みたい

雛人形への感謝の意味を込めて飾る

菱餅は元々雛人形へのお供え物です。雛人形はもともと、女の子に降りかかるであろう災厄を身代わりに引き受ける意味のある形代(かたしろ)なので、今までのお礼の気持ちを示すために菱餅を供えるようになったとか。菱台の上に紙を敷いて乗せ、男雛と女雛それぞれにお供えをしましょう。

なお、七段飾りなどの大きな飾りには、右大臣と左大臣を置く中央部分に菱台を据えることが一般的です。どこに飾る場合も、2つを1組として置くようにしましょう。

▼あわせて読みたい

菱餅の作り方

菱餅は餅屋などで買うこともできますが、自分で作ることもできます。今年は菱餅をご自身で作って、お供えをしたり食べたりしてみてはいかがでしょうか。約10個分の材料例は以下のとおりです。

・もち米:2合

・水:240ml

・片栗粉、砂糖、色紅、青のりはそれぞれ適量

甘味が欲しい場合や柔らかさを保ちたいときは、砂糖を適量入れてもち米をついていくのがおすすめ。

菱形のくり抜き型を持っている場合は、くり抜いてから冷蔵庫で固めます。持っていない場合は包丁で菱形に切り分けて、冷蔵庫で固めましょう。

菱餅の食べ方

菱餅はもともと雛人形へのお供えなので、まずは飾り、感謝をしてからいただきましょう。通常は何日か飾ってから食べるため、そのままではなく加熱調理することが望ましいといえます。

ある程度柔らかい場合は、手でひし形の角をちぎり、角ばった形を丸くしながら食べると、角が立たずに生きられるので縁起がよいといわれます。硬いときは無理せずに層の間に包丁を入れて、3色に切り分けてから食べましょう。

お雑煮

お雑煮として菱餅を食べることができます。通常のお雑煮とは異なり色がカラフルなので、見た目にも華やかな、いつもとちょっと違うお雑煮になるでしょう。

また、蓬餅は煮ることで香りが立つため、見た目だけでなく香りも楽しめる料理に。特にレシピは決まっていないので、ご家庭のいつものお雑煮を作り、餅だけを菱餅を切り分けたものに代えて楽しみましょう。

おかき

菱餅の色を活かすなら、おかきとして食べることもおすすめです。小さめの適当な大きさに切り分け、網の上などに並べてホコリがつきにくい場所で4日間ほど乾燥させましょう。

しっかりと乾燥させたら、油で色づくまで揚げ、揚げたてに好みで適量の塩を振って食べます。カレー粉やきな粉砂糖などで味をつけてもおいしいですよ。

春を感じながら菱餅やひなあられを味わおう

春を感じさせる色合いの菱餅は、本来はお供えですが、加熱調理すればおいしく食べられるはずです。ぜひ今年は菱餅を手作りし、お雑煮やおかきとして味わってみてはいかがでしょうか。

TOP画像/(c)Shutterstock.com