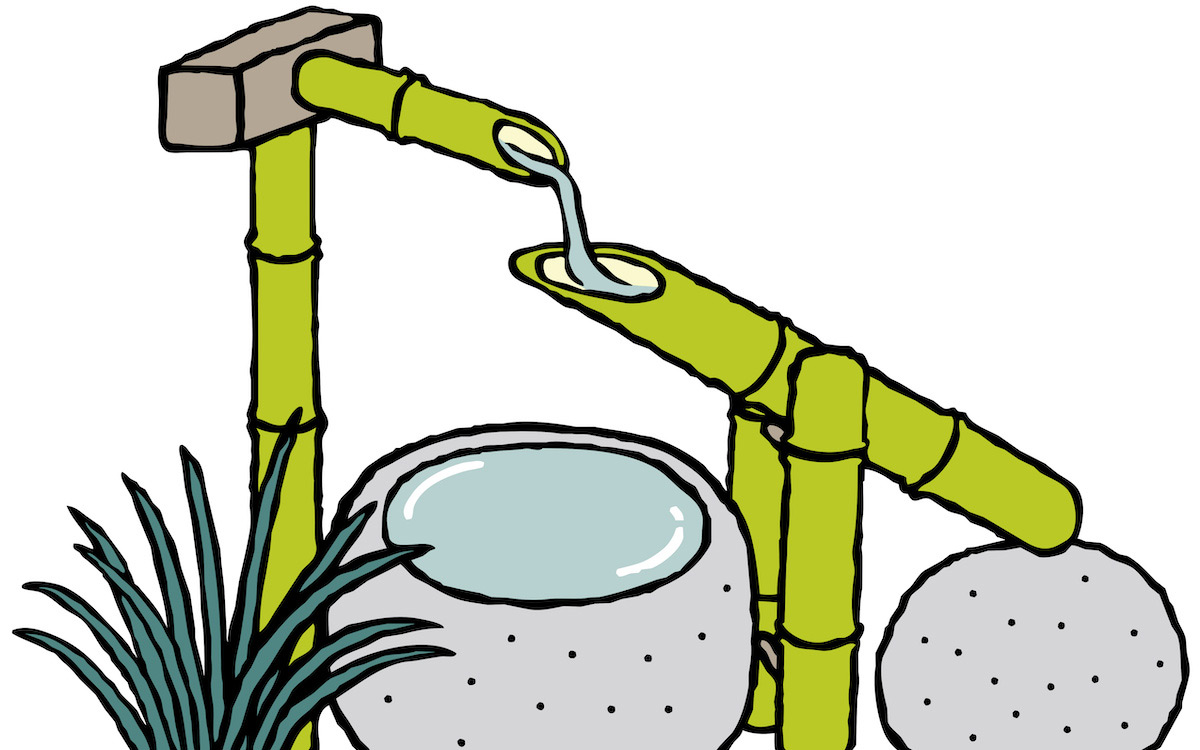

鹿威しの読み方や意味とは?

鹿威し(ししおどし)とは、田畑を荒らす鳥獣を音で脅す仕掛けのこと。「鹿(しか)」と表記しますが「しし」と読みます。ライオンを意味する「獅子」ではないため、注意しましょう。

鹿威しは、「添水(そうず)」とも呼ばれます。もともとは「僧都(そうず)」や「案山子(そおず)」と表記されていたとも。現代では鳥獣を脅すためというよりは、涼やかな音を楽しむ仕掛けとして使われていることが多いようです。

そうず〔そうづ〕【添▽水】

出典:小学館 デジタル大辞泉

《「僧都」からとも「案山子」の音変化からともいう。また、歴史的仮名遣いは「そふづ」とも》田畑を荒らす鳥獣を音で脅す仕掛け。流水を竹筒に導き、水がたまるとその重みで筒が傾いて水が流れ出し、軽くなって跳ね返るときに石を打って音を出すようにしたもの。のちに庭園などに設けられ、その音を楽しむようになった。ししおどし。《季 秋》「風雨やむ寺山裏の―かな/蛇笏」

鹿威しにはどんな効果がある?

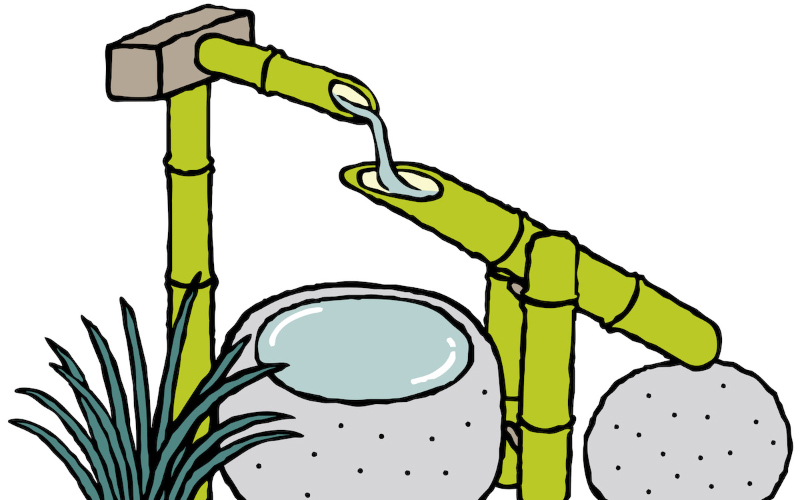

鹿威しは、竹筒の中に流水が入るように作られた装置です。流水と竹、石だけのシンプルな仕組みですが、次の2つの効果を期待できるとされています。

・鳥獣を威嚇する

・風流を味わう

それぞれの効果について見ていきましょう。

鳥獣を威嚇する

鹿威しは、もともとは田畑を荒らす猪や鹿といった動物を威嚇するために作られた仕組みといわれています。鹿威しがあれば、竹筒から水があふれるたびに「コーン」と高い音が鳴るため、動物たちが驚き、田畑から去っていくだろうと考えられたとか。

山林が多い日本では、古来、鳥獣による害が深刻です。人の形をして動物を威嚇する「案山子(かかし)」や、紐を引くと竹と板が打ち合わさって音を出す「鳴子(なるこ)」など、田畑を荒らす動物たちを驚かすさまざまな仕掛けが発明されてきました。

風流を味わう

竹が石を打つ音は、涼やかで趣があります。現在では、田畑ではなく庭園に鹿威しを設置し、「コーン」という高い音を楽しむことも少なくありません。

また、鹿威しには流水が必要です。「コーン」という音が鳴らないときでも水が流れる音が聞こえるため、一種のヒーリング効果も期待できるかもしれません。

鹿威しはどこで見られる?

和の趣を感じる鹿威しは、ホームセンターやインターネットショップなどでも販売されています。自宅の庭に小川や泉がない場合には水道代がかかりますが、気になる方は設置してみてもよいかもしれません。

また、鹿威しは寺社や公園でも見られることがあります。東西の有名な鹿威しスポットを見ていきましょう。

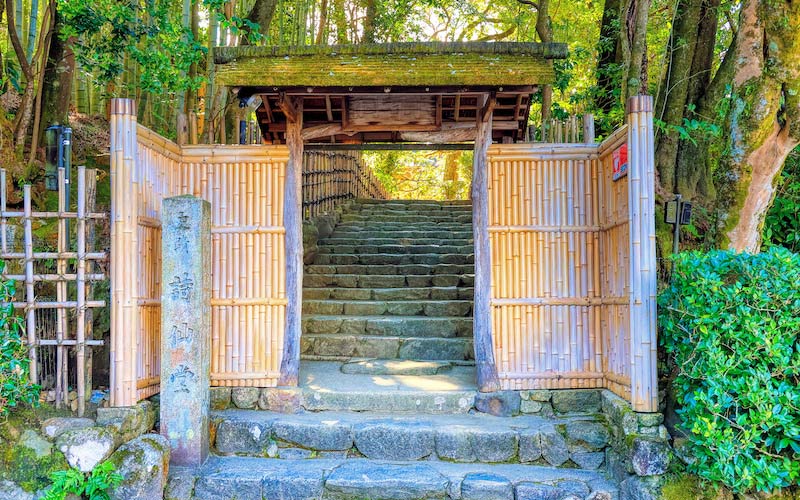

京都市・詩仙堂

京都市左京区にある詩仙堂(しせんどう)は、江戸時代の文人・石川丈山が建てた禅寺です。丈山は武士でしたが、漢詩や書に通じ、また、庭造りにも精通していたとか。

建物内部には中国の詩仙とされる36人の詩人を加納探幽が描いた肖像画の上に石川丈山が漢詩を記した作品が飾られた「詩仙の間」があり、詩仙堂の由来となっています。また、庭園には風流な音を響かせる鹿威しが設置され、丈山の才能と美意識を余すところなく現代に伝えています。

国分寺市・殿ヶ谷戸庭園

国分寺の駅からほど近い場所に、殿ヶ谷戸(とのがやと)庭園があります。

大正時代に満鉄副総裁であった江口定條の別荘として整備され、昭和に入ってから三菱財閥の岩崎家の別邸となり、戦後には東京都が買収して有料庭園として開園しました。

庭園内にはイロハモミジやフジ、アジサイ、フクジュソウなどのさまざまな草木が植えられ、四季折々の美しい姿を楽しめます。

殿ヶ谷戸庭園の北東部には次郎弁天池があり、その北側に建つのが紅葉亭(こうようてい)です。数寄屋造り風の茶室で、池に映える美しいモミジを見下ろせます。茶室の脇には井戸水を引き込んだ鹿威しがあり、風流な音を響かせています。

鹿威しを作ってみよう

広い庭園や小川がなくとも、鹿威しの趣のある音色を楽しむことは可能です。ホームセンターに売っている材料や家にあるもので、手作りしてみるのもよいでしょう。

まずは鹿威しの仕組みから解説します。

鹿威しの仕組み

鹿威しには、次のものが必要です。

・水が流れる筒(水道の蛇口状のもの)

・竹筒

・竹筒を支える台(竹筒が動くように支える部分が可動式になっているもの)

・石や陶器などの音が響きやすいもの

鹿威しは、次の仕組みで音が鳴ります。

1. 竹筒の中に水が少しずつ溜まる

2. 水で重くなった竹筒が傾き、水が流れ出る

3. 空になった竹筒が元の位置に戻る際に、石や陶器などにあたる

竹筒の中央部分に軸が取り付けられ、竹筒を支える台と組み合わせて作成します。作り方を簡単に見ていきましょう。

鹿威しの作り方

まずは、竹筒を準備しましょう。竹筒が小さいと頻繁に水が溜まるため、「コーン」という音も頻繁に鳴り、静寂さよりは忙しなさを感じてしまうかもしれません。しかし、竹筒が大きすぎると水が溜まるまでに時間がかかりすぎてしまいます。

親指と中指で囲める程度の太さの竹を選び、水が流れる速度に合わせて長さを調整してみましょう。適度な竹を選んだら、次の手順で加工していきます。

1. まっすぐで音の響きがよさそうな竹を選ぶ

2. 節に接する外側を切り落とす

3. 片方を斜めに切る

4. 竹筒の中央部分に支点となる穴(軸を通す部分)を開ける

次は軸と台の部分を作ります。

1. 支点に軸を通す

2. 軸を両側から支える台を作る

台の素材は何でも問題ありません。加工しやすいのは木ですが、見た目を重視するなら竹も素敵です。一方、竹筒の素材にはこだわりたいところ。

プラスチック製の人工竹でもよいのですが、音にこだわるなら天然竹がおすすめです。緑の竹なら、時間経過とともに黄色く変色していくのも楽しめます。

水流を調節できる場合は、大きめの竹筒を使いましょう。音の響きが格段によくなります。

鹿威しで静寂さを味わおう

鹿威しは、静寂さを楽しむための仕掛けです。竹がぶつかる高い音が響くことで、趣を感じられるだけでなく、空間が広くなったようにも感じられるでしょう。

鹿威しを自作するときは、手を切らないように軍手を着用してから作業をしてください。また、切断時に竹くずを吸い込まないようにマスクやゴーグルを着用し、目や口を保護するのがおすすめです。

メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock