「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という言葉を初めて聞くと、謎めいた表現に感じられますね。しかし、その背景や意味を知ると、私たちの日常や考え方に気づきを与えてくれる一言だとわかります。

この記事では、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」の持つ深い意味について、多角的に掘り下げていきましょう。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」とは? 意味と由来を解説

まずは、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」の意味と由来について確認していきましょう。背景を知ることで、日々の中でどのように生かせるかが見えてくるかもしれません。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」の読み方と意味

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」は、「ゆうれいのしょうたいみたりかれおばな」と読みます。辞書での定義を確認しましょう。

幽霊(ゆうれい)の正体(しょうたい)見(み)たり枯(か)れ尾花(おばな)

引用:『デジタル大辞泉』(小学館)

幽霊と思っていたものは、枯れたススキだった。恐れられている人や物の実体がつまらないものであることのたとえ。

この言葉は、「幽霊だと思っていたものが、実は枯れたススキだった」という意味を持ちます。つまり、怖がらせる正体が実際には取るに足らないものであったということです。

先入観による恐れや誤解を見直すための教訓としても捉えられます。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」の由来は?

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」の起源は、江戸中期の俳人・横井也有(よこい・やゆう)の句「化物の正体見たり枯れ尾花」だといわれています。

現代でも、気持ちが不安定なときや過剰に心配すると、実際以上に怖いと感じることがありますよね。この言葉が示唆するのは、事実を冷静に見つめ直すことで、誤解や恐れが解消されるということでしょう。

現代でも通じる、この言葉の教訓とは?

この言葉は、先入観や感情的な思い込みにとらわれず、冷静に物事を見極める大切さを教えてくれます。

例えば、職場でのコミュニケーションにおいて、相手の発言や態度を自分の不安や先入観で誤解してしまうことがあるかもしれません。そのようなときに、一度立ち止まって状況を整理したり、直接確認することで、思わぬ誤解が解けることがあります。

この教訓は、日常のさまざまな場面に応用できそうですね。不安や恐れが生じたときは、まず自分の思い込みを整理することが、問題解決の第一歩となるかもしれません。

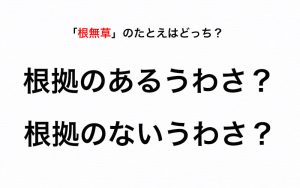

類語や関連する言葉は?

類語や関連する表現を知ることで、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」のニュアンスや使い方をより深く理解することができます。それは、表現の幅を広げるだけでなく、日常的な教訓としても役立つことでしょう。

疑心暗鬼

「疑心暗鬼」とは、疑いの気持ちが強くなると、存在しないものまで恐ろしく感じることを指します。例えば、何かを不安に思い始めると、他人の些細な行動にも悪意があるように感じてしまうことがあるでしょう。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」と同様に、誤解や思い込みが不安を増幅させる状況を表していますよ。これらの表現は、冷静さを失わず、事実を見極めることの重要性を教えてくれます。

見かけ倒し

「見かけ倒し」とは、外見や第一印象が実際の内容や実力と大きく異なることを指します。例えば、見た目は立派なレストランでも、料理が期待外れである場合に使われます。

この表現は、物事の外見や先入観にとらわれず、本質を見極める必要性を伝える点で、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」と共通する部分があります。

山椒(さんしょう)は小粒でもぴりりと辛い

「山椒は小粒でもぴりりと辛い」は、小さくても実力や影響力があることを示すことわざです。外見や大きさに惑わされることなく、本質や潜在力に目を向ける姿勢を教えてくれます。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」が恐怖や誤解を冷静に見直す重要性を伝えるのに対し、この表現は過小評価されがちなものへの洞察を促す教訓となります。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」を英語で表現するには?

英語で「幽霊の正体見たり枯れ尾花」を表現するのであれば、“Suspicion produces fear.”が挙げられるでしょう。“suspicion”は「疑い」、“fear”は「恐怖」を意味し、直訳すると「疑いは恐怖を生む」となります。

最後に

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という言葉は、私たちが抱く恐怖や先入観が、実は取るに足らないものかもしれないという示唆を含んでいます。この言葉を通じて、物事の本質を見極める姿勢や、冷静に考える大切さを改めて感じていただけたら幸いです。