目次Contents

この記事のサマリー

・「ありんす」は「あります」の変化形で、江戸新吉原の遊女が使った代表的な言葉。

・遊女や花魁が上品さや特別感を演出するために用いた「郭言葉(くるわことば)」の一つ。

・現代ではドラマやアニメ、店舗名などで遊び心ある表現として登場。

「ありんす」と聞くと、どこか古風で雅な雰囲気を感じたことはありませんか? 時代劇や漫画、さらにはSNSなどで目にして、「ありがとうの意味?」と誤解する人も少なくありません。

実際には「あります」の変化形で、江戸時代の新吉原にいた遊女たちが使った言葉です。本記事では、その正しい意味と成り立ちを辞書に基づいて解説していきます。

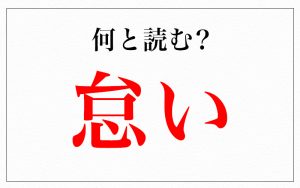

「ありんす」とは? 基本の意味と使い方

まずは「ありんす」という言葉が何を意味し、どんな場面で使われてきたのかを正しく理解しましょう。歴史的背景と現代での誤解を整理して解説します。

「ありんす」の基本的な意味

「ありんす」は「あります」の音が変化した言葉で、江戸時代の新吉原の遊女が用いた言葉です。「あります」の意味を持ち、遊女が使う廓言葉の代表的なものとして位置づけられています。

辞書では次のように説明されていますよ。

あり◦んす

[連語]「あります」の音変化。江戸新吉原の遊女が用いた語。

「なんだか、ご法事にあふやうで―◦んす」〈黄・無益委記〉

引用:『デジタル大辞泉』(小学館)

現代では「ありがとう」と誤解されることもありますが、正しくは存在や状態を表す「あります」を指します。会話の中で上品さや特別な雰囲気を演出するために使われていたのが特徴です。

「ありんす言葉」とは何か?

「ありんす」を含む遊女独特の言葉遣いは、のちに「ありんす言葉」と呼ばれるようになりました。江戸時代にはこの名称は一般的ではなく、明治以降に広まったとされています。

「わっち(私)」や「〜でありんす」といった表現が代表的で、吉原という特殊な場で生まれた言葉文化を象徴するものです。こうした言葉遣いは、日常とは異なる世界を演出するための重要な要素だったのでしょう。

参考:『日本国語大辞典』(小学館)

「ありんす」が使われていた理由とは?

では、なぜ吉原の遊女たちは、「ありんす」という言葉を使っていたのでしょうか? その理由は、一説には遊女たちの出身地を隠すためだったといわれています。当時の遊女たちは、都会出身の者だけではなく、田舎から出てきた者も多かったそう。しかし、遊女たちは男性に夢を売る職業でもあり、地方のなまりがあると、その幻想を壊してしまいます。

そのため、どの地方出身でも、一様に「垢抜けていて艶やかな女性」を演出するために「ありんす言葉」を用いるようになったのだとか。また、身元を隠したいと考える遊女もいたため、「ありんす言葉」は遊女たちにとっても都合がいいものだったそうです。

そのほかの「ありんす言葉」を紹介!

続いて、「ありんす」以外に当時の遊女たちが使っていた言葉を紹介します。中には、時代劇や歴史物のドラマなどで一度は聞いたことがある言葉もあるでしょう。意味も解説しますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

あちき、わちき、わっち

「わっち」「わちき」とは、「私」という意味です。これも、遊女たちの出身地を隠す目的で使われていた「ありんす言葉」なのだとか。なお、位の高い遊女は「あちき」「わちき」、それより下の遊女は「わっち」を使っていたようです。

ござりんす

「ござりんす」は、なんとなく意味が想像できるのではないでしょうか? 「ござりんす」は、「ありんす」と同じく「〜です」といった意味合いで、「ありがとうござりんした」などと使われていたようです。

ざんす

「だ」「である」の意の丁寧語で、「です」「ございます」という意味。「何ざんすか」というように使われていたようです。

おさらばえ

「おさらばえ」は「さようなら」です。現代でも、別れの挨拶を「さらば」と言いますよね。「さらば」は、ややぶっきらぼうなイメージですが、「おさらばえ」だと艶やかで女性らしい響きになるのが不思議です。

主(ぬし)

「主」とは、お客さんのことをあらわし、尊敬に値する人に対しても用いられていたのだとか。また、二人称の「あなた」という意味でも使われ、「主さん」「主」「お主」と言っていたようです。

現代における「ありんす」の使われ方

古風な響きを持つ「ありんす」は、現代でもドラマやアニメ、SNS投稿で見かけることがあります。その使い方を具体的に見ていきましょう。

ドラマ・アニメに登場する「ありんす」

多くの人が「ありんす」に触れるきっかけとなるのは、時代劇や漫画でしょう。例えばドラマ『JIN-仁-』やNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では花魁が「〜でありんす」と話す場面が印象的に描かれました。

また人気漫画『ワンピース』でも、登場キャラクター・うるティの口調として使われ、視聴者や読者が遊女文化に触れる入り口となっています。フィクションを通じて再び広く知られるようになった点は大きな特徴です。

現代のエンタメ・店舗名での活用

「ありんす」は言葉としての響きがユニークなため、飲食店やコンカフェの名前に使われることもあります。渋谷や名古屋など都市部で「ありんす」という屋号を掲げる店舗が見られるのはその好例です。

江戸情緒を感じさせつつもキャッチーで覚えやすいため、ブランドやエンタメの世界でも「言葉の資産」として生き続けています。

今でも使われている「ありんす言葉」とは?

実は、現在でも私たちが当たり前のように使っている言葉の中には、「ありんす言葉」で使われていたものがあります。ここでは、現代にも残っている言葉をいくつか紹介しましょう。

あがり

お寿司屋さんで聞く、「あがり」。「あがり」とは、お客さんに出すお茶のことです。遊郭では、お客さんのとれない遊女は、お茶をひいて時間を持て余していたそう。お茶をひくことは人気がないことを意味するため、縁起が悪いこととされていたのだとか。

そこで、お茶のことを「上がり花」と表現するようになり、それがやがて「あがり」に変化したといわれています。

アタリメ

スルメのことをアタリメとも言いますが、「ありんす言葉」でもそう呼ばれていました。人から金品を盗み取ることを「掏る(する)」と言うため、当時、スルメは縁起の悪い言葉とされていたそう。

そこで、スルメのことを「当たり目」と言い換えて使っていたことから、現代でもスルメのことをアタリメと言うそうです。商家、興行界などで使われていました。

馴染み

「馴染み(なじみ)」には慣れ親しんだ人のことを指す意味があります。「馴染み」という言葉は、鎌倉時代には使われていたという記録がありますので、語源というには少々異なりますが、遊里で同じ遊女のもとに通いなれることも「馴染み」と言いました。

江戸吉原などでは、同じ遊女のもとへの3回登楼したら、「馴染み」として特別の待遇をうけたそうです。

「ありんす」に関するFAQ

ここでは、「ありんす」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。

Q1. 「ありんす」は今でも使われていますか?

A. 日常会話で自然に使われることはありませんが、ドラマやアニメ、SNSなどで遊郭が描かれるときや、遊び心を込めて用いられることがあります。

Q2. 「ありんす言葉」にはどんな特徴がありますか?

A. 「あります」を「ありんす」と言い換えるのが代表例で、「わっち(私)」など独特の語彙と組み合わせて使われました。

遊女が上品さや特別感を演出するための工夫でもありました。

Q3. 「ありんす」と似た響きの言葉はありますか?

A. 江戸の遊里では「ざんす」なども用いられました。

いずれも雰囲気を演出する役割を持ち、同時代の言葉遊びとして親しまれました。

TOP画像/(c)Shutterstock.com