「柊」の読み方は「ひいらぎ」

「柊」は「ひいらぎ」と読み、モクセイ科の常緑小高木を指します。日本や中国が原産地です。11〜12月に白く香りのいい花を咲かせ、翌年の初夏に黒い果実を実らせます。

ここでは、「柊」の意味や漢字の成り立ちなどを解説します。

柊の意味

「柊」は耐寒性に優れ、丈夫で長寿とされる常緑樹です。山地や野原などに自生しているほか、公園や庭園などでもよく植えられており、観賞用の樹木としても人気があります。

葉の縁には鋭いトゲがあり、これが魔除けの力を持つと信じられてきました。そのため、古くから日本では節分の際に柊の枝を玄関先や軒先に飾って邪気を払い、一年の無病息災や家内安全を願う風習があります。

また、「柊」は日本に古くから自生している在来種です。クリスマスの装飾に使われる、赤い実をつけた「セイヨウヒイラギ(クリスマスホーリー)」とは異なります。

どちらも葉の縁にトゲのようなギザギザがあり、見た目が似ていることから混同されがちですが、日本の柊は赤い実をつけることはありません。おもに冬から初春にかけて、控えめな白い花を咲かせるのが特徴です。

漢字の成り立ちや由来

「柊」は葉の縁が鋭いトゲのようになっており、触れるとヒリヒリと痛みを感じることが名前の由来だとか。この痛みは古く「疼(ひひら)ぐ」と表現され、その連用形である「ひひらぎ」が語源ともいわれています。

なお、まれに漢字で「疼木」と書かれることもありますが、一般的にはほとんど使われていないといえるでしょう。

また「柊」という漢字は、冬の寒い時季に花を咲かせることから、「木」と「冬」という漢字を組み合わせて作られ、寒さに強い木であることを表しています。

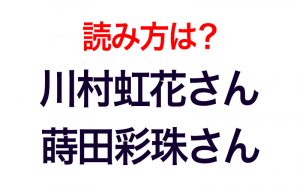

「柊」を使った名前と読み方

「柊」は、名前に使われることも多い漢字といえます。「先見の明」や「歓迎」など複数の花言葉があり、いずれもポジティブな意味合いであることから、子どもへの名付けとして人気があるようです。

ここでは、「柊」を使った名前の一例をみていきましょう。

男の子の名前

・柊斗(しゅうと)

・柊弥(しゅうや)

・柊平(しゅうへい)

・柊真(しゅうま)

・柊太(しゅうた)

・柊翔(しゅうと)

・柊輝(しゅうき)

・悠柊(はるひ)

・柊馬(とうま)

・柊也(ひなり)

女の子の名前

・柊奈(しゅうな・ひいな)

・柊花(しゅうか ・とうか)

・柊音(ひいね ・ しゅうね)

・柊美(しゅうみ ・とうみ)

・柊里(ひいり・ しゅり)

・柊果(しゅうか・とうか)

・柊菜(しゅうな・ひいな)

・晴柊(はるひ)

・柊莉(ひいり)

・柊南(ひいな)

「柊」は音読みで「しゅう」と読むため、名前に使う場合は「しゅう」と読ませるものが多い傾向がみられます。また、同じ漢字の組み合わせでも「とう」「ひ」と読まれることも。たとえば「柊真」という名前は、「しゅうま」だけでなく「とうま」と読むことも可能です。

読み方には幅があり、名付けの際には響きやバランスに応じて柔軟に使われています。

「柊」に込められた願いやイメージ

子どもの名前に「柊」という漢字を使う際には、その漢字が持つ意味やイメージが気になるところです。

ここでは、「柊」にはどのような願いやイメージを込められることが多いのかみていきましょう。

強さやたくましさ

柊の幹は硬くしなやかで、樹木としての寿命も長いことが特徴です。また、寒さが厳しい冬に小さく白い花を咲かせる姿からは、「強さ」や「たくましさ」といった印象を受けます。冷たい風雪にさらされながらも凛と咲くその様子は、困難に直面してもあきらめず、しなやかに乗り越える強い意志や芯のある生き方を象徴しているともいえるかもしれません。

こうした特徴から「柊」を子どもの名前に用いられる際は「健やかに、そしてたくましく育ってほしい」「逆境にもくじけず、自分らしく人生を歩んでいってほしい」といった前向きな願いが込められていると考えられるでしょう。

厄除け・魔除けの願い

柊の葉には鋭いトゲがあり、古くから厄除けや魔除けの象徴とされてきました。そのため、「災いや悪いものから身を守ってくれるように」という願いを込めて、名前に「柊」の字を用いることもあるようです。

また、晩秋から冬にかけて咲く柊の白く小さな花は、控えめながらも可憐な美しさがあり、見る人に穏やかな印象を与えます。寒さが厳しい季節に咲くその姿は、寒風の中でも優しさやぬくもりを忘れない強さを象徴するともいえるでしょう。

このようなイメージから、「周囲への思いやりを大切にしながら、静かに人を支えられるような人に育ってほしい」「穏やかで心温かな人生を歩んでほしい」といった願いを込めて、「柊」という漢字が名付けに選ばれることもあります。

▼あわせて読みたい

「柊」のさまざまな読み方を覚えておこう

「柊」の読み方は、訓読みで「ひいらぎ」です。モクセイ科の常緑小高木で、葉に鋭いトゲがあることから、厄除け・魔除けの象徴とされてきました。

人名では、「しゅう」や「とう」といった音読みが使われることもあります。名前に使う場合は読み方にバリエーションがあるため、名付けの際には読みやすさや響きを考慮して選ばれることが多いでしょう。

柔らかさと力強さを併せ持つ「柊」は、個性的かつ印象に残る名前の一部として人気があります。読みと意味をよく確認しながら使うとよいでしょう。

メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock