「文人墨客」という言葉を目にしたとき、読み方に迷ったことはありませんか? どこか風雅な響きを持つこの言葉は、日常であまり使われないため、馴染みのない方も多いでしょう。しかし、現代を生きる私たちにとっても、意外なほど身近に感じられる場面があります。

長い歴史の中で培われた文化や価値観が凝縮されている「文人墨客」について、意味や使い方を探っていきましょう。

「文人墨客」とは? 読み方と意味を解説

「文人墨客」は、歴史や文化の文脈で登場する言葉です。まずは、読み方から見ていきましょう。

文人墨客の読み方と意味

「文人墨客」は「ぶんじんぼっかく」と読みます。辞書で定義を確認しましょう。

ぶんじん‐ぼっかく〔‐ボクカク〕【文人墨客】

引用:『デジタル大辞泉』(小学館)

文人と墨客。詩文・書画などの風雅の道にたずさわる人。

「文人」は詩文・書画など風雅の道に心を寄せる人、「墨客」は書画を嗜む人を指します。「文人墨客」という言葉は、詩文・書画などの風雅の道に携わる人を指しますよ。

文人墨客の使い方と例文

「文人墨客」は、現代の日常会話ではあまり登場しませんが、文化や歴史に関する文脈ではよく出てきます。具体的な例文と使い方を紹介していきましょう。

「この町は、かつて多くの文人墨客が集まり交流していた場所です」

文学芸術に携わる人々が集まって語り合い、創作活動を行っていた様子がうかがえます。このような表現は、歴史的な場所や文化的背景を説明するのに適しています。

「彼は詩や書を愛し、まさに文人墨客といえる人物でした」

風雅な趣味を持つ人を表現する際に適した使い方です。歴史的な人物だけでなく、現代の趣味人や文化人にも適用できる表現であり、さまざまな文脈で活用できます。

「文人墨客」ゆかりの場所とは?

歴史上、文人墨客たちは特定の場所に集い、ともに創作活動を行うことがありました。そうした足跡を今に伝える施設が、今も残されています。

清輝楼(せいきろう)

京都府宮津市に位置する「清輝楼」は、江戸時代から続く宿として、多くの文人墨客が集った場所だと知られています。江戸時代の京都の絵師たちや、菊池寛、吉川英治等が幾度となく来館し、詩歌などを遺していったそうです。

皆美館(みなみかん)

島根県松江市に位置する皆美館もまた、多くの文化人たちが訪れた由緒ある宿として知られています。芥川龍之介や河井寛次郎、島崎藤村など多くの文化人や芸術家が訪れたそうです。こうした場所には、今なお歴史と文化の香りが漂い、訪れる人々を魅了し続けています。

SNS時代の「文人墨客」とは?

かつての文人墨客たちは、詩や書を用いて自己表現を行いました。

現代では、その表現方法は大きく多様化しています。SNSやブログを通じて発信する人々も、広い意味では現代の「文人墨客」といえるでしょう。表現のツールがデジタルに変わっても、教養を深め、美的感性を磨きながら知的活動を楽しむ精神は、かつての文人墨客たちと共通する部分が多く見られます。

SNS時代ならではの新しい「風雅」の形が、ここに生まれているのかもしれませんね。

最後に

言葉の背景を知ることで、その意味はより深く理解できます。「文人墨客」という言葉も、単なる四字熟語としてではなく、時代背景や文化的価値観とともに捉えることで、より身近な存在として捉えることができるでしょう。

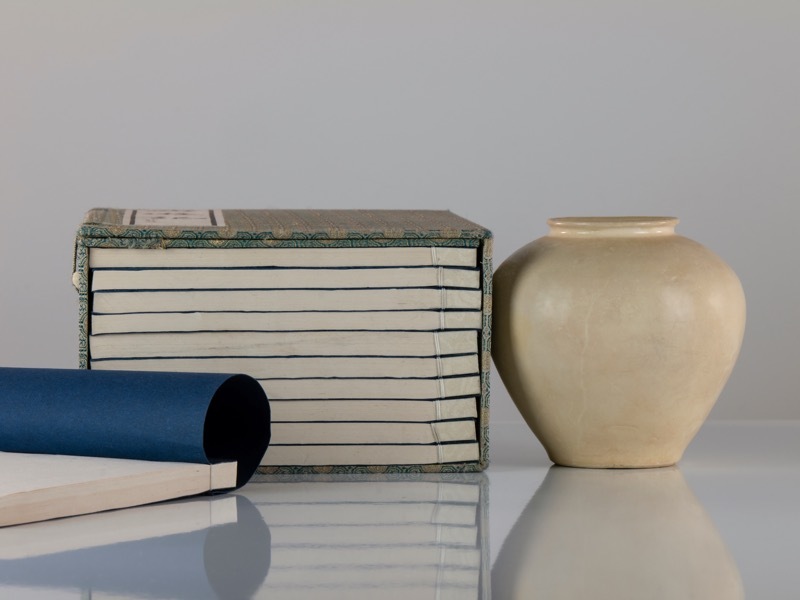

TOP画像/(c) Adobe Stock