「羅紗(ラシャ)」という言葉を見て、聞き覚えはあっても詳しくは知らないという人も多いでしょう。素材としては古くから知られていますが、特徴や用途は語られる機会が少ないですよね。

この記事では、「羅紗」の意味や用途、フェルトとの違いなどをわかりやすく紹介していきます。

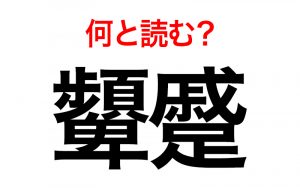

「羅紗」とは? 読み方と意味をわかりやすく解説

まずは「羅紗」の基本となる読み方と意味を確認していきましょう。

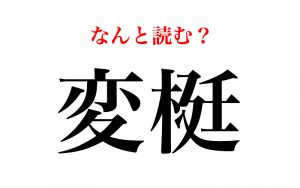

「羅紗」の読み方は「ラシャ」

「羅紗」は「ラシャ」と読みます。漢字だと難しく見えるかもしれませんが、読み方を聞くとなじみのある言葉だと気づきますよね。

「羅紗」の意味|厚手で丈夫な毛織物の一種

「羅紗」の意味を辞書で確認しましょう。

ラシャ【羅紗】【ポルトガルraxa】

引用:『デジタル大辞泉』(小学館)

紡毛を密に織って起毛させた、厚地の毛織物。室町末期ごろに輸入され、陣羽織・火事羽織、のち軍服・コート地などに使われた。

「羅紗」は、主に羊毛を素材とした、織り目の現れない厚手の毛織物のことです。ポルトガル語の「raxa(ラーシャ、毛織物の意味)」に由来します。

「羅紗」はどんな生地? 特徴と用途を紹介

ここでは、「羅紗」の特徴と具体的な用途について触れていきます。

表面はやや毛羽立ち、やわらかくしなやか

羅紗の表面は、わずかに毛羽(けば)が立っており、やわらかさとしなやかさのある風合いが特徴です。耐久性にもすぐれています。

軍服、台の布地などに使われる

羅紗は、見た目の品のよさに加え、長く使える丈夫さを持っているため、古くは陣羽織、明治以降はオーバー地や軍隊用コートなど防寒服地として用いられてきました。

また、ビリヤード台の表面を覆うものとしても使われており、実用品としての用途にも幅があります。

参考:『日本大百科全書』(小学館)

羅紗とフェルトの違いは?

「羅紗とフェルトはどう違うの?」と感じたことがある人は多いのではないでしょうか? 見た目が似ていても、素材の成り立ちや特徴には違いがあります。ここでは、フェルトがどのように作られているかを確認しながら、違いを見ていきましょう。

フェルトはどんな生地?

フェルトは、手芸用品などで目にすることの多い素材です。けれども、どのように作られているのかまでは知らなかったりしますよね。辞書では、次のように説明されています。

フェルト【felt】

引用:『デジタル大辞泉』(小学館)

羊毛などの獣毛に蒸気・熱・圧力を加えて縮絨(しゅくじゅう)させ、布状にしたもの。保温力・弾力性に富み、帽子・履き物・敷物などに使用。

フェルトは、織られていない布です。繊維を積み重ね、蒸気や熱、圧力などで絡ませて一枚のシート状にしているため、糸の目はありません。

保温性や弾力にすぐれていて、帽子や防音材、または工業用の部材にも使われる素材です。引っぱりや摩擦にはそれほど強くないものの、やわらかな質感と軽さを生かして幅広く用いられています。

羅紗とフェルトの違い

羅紗は、羊毛を素材にした織物で、糸を織って作られています。一方のフェルトは、繊維をそのまま絡めて圧縮し、布状に仕上げます。どちらも見た目には似ていても、作られ方には大きな違いがあります。

また、織物である羅紗は、構造がしっかりしているため引っぱりや摩擦に強く、軍服などに適しています。一方フェルトは、そうした強度はやや弱いものの、切ってもほつれにくいという特徴があり、手芸や小物づくりには扱いやすい素材だといえます。

「羅紗屋」って何?

「羅紗屋(らしゃや)」という言葉には、どこか懐かしい響きがあります。羅紗は高級な毛織物とされ、明治以降、都市部の衣料品店や呉服店などで取り扱っていました。なかには、羅紗を中心に商う店もあり、それらは「羅紗屋」と呼ばれていたそうです。

永井荷風の小説『ひかげの花』にも、「羅紗屋」という言葉が登場します。日常の風景や人々の営みにそっと溶け込んでいた、そんな時代の面影が感じられますね。

参考:『日本国語大辞典』(小学館)

最後に

「羅紗」という言葉には、布としての確かな手ざわりと、時代の空気をまとった静かな存在感があります。実用品として長く愛されてきた背景には、丈夫さや質感の美しさだけでなく、それを扱う人びとの誠実なまなざしがあったのかもしれませんね。

TOP画像/(c) Adobe Stock