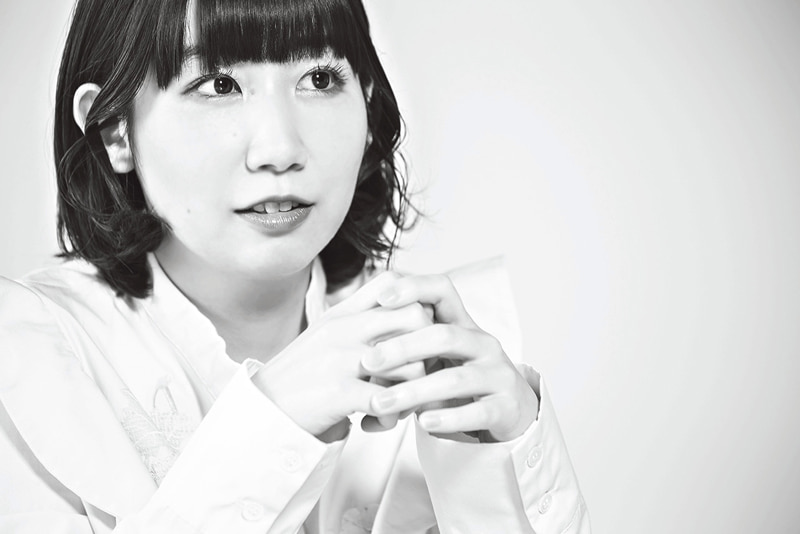

劇作家/演出家 根本宗子さんインタビュー

事故で夢を絶たれたのは、中学1年生のとき。自分が演劇に救われたからこそ、初めて劇を観る人を増やしたい

ブラウス¥95,700(SAVANT SHOWROOM〈Alice Archer〉) その他/スタイリスト私物

不慮の事故でモーグル選手になる夢を絶たれたのは、中学1年生のとき。ちょうどそのころ観た「大人計画」の舞台『ニンゲン御破算』が、演劇の世界にのめり込むきっかけです。「なんだかよくわからないけど、すごいものを観た!」という衝撃。手術で回復するまで6年間、車椅子生活を送っていた中でも、年に100本以上観に行くようになりました。

19歳で自分の劇団を始め、アルバイトをしなくても演劇だけでなんとか食べていけるようになった20代後半は、年間4本新作をつくって、稽古場に行くか、劇場に行くかという毎日。

当時は俳優として出演もしていたのですが、働きすぎだとは感じていなかったので楽しかったんだと思います。舞台は劇場とキャストの調整のため、少なくとも2年前から準備が必要です。他のジャンルより思っていることをタイムリーに入れにくい進行なので、なるべくフレキシブルにやってきました。

作家・演出家というと創作の側面が注目されますが、私自身はアーティストだという気持ちはあまりなく、宣伝や予算の管理も全部ひっくるめたものが自分にとっての“演劇”。自分が演劇に救われたからこそ、「初めて劇を観る人を増やしたい」と思ってやっているので、人に任せすぎてしまうと、何が効果的だったのかわからなくなってしまうんですね。

実は一度、ひとりで全部対応するのは限界だなと感じ、敬愛する劇団にマネジメントを頼めるか相談したことがあるんです。社長面談で2時間質問を受け続けた結果、「私、根本さんに全然興味ないわ」と言われて(笑)。それがすごく腑に落ちたんですよ。

一番の理由が「あなたはもう自分のやり方を確立して、劇場にお客さんを呼べるし、お客さんも満足している。プロデュースして手助けしたいって気持ちをくすぐられない。それなら、自分が動かせるスタッフのいる環境でやったほうがいい」と。

そこから初めて事務所に所属してスタッフにサポートしてもらう体制になったのですが、複数の人を介するとどうしても時間がかかる。せっかちなので最初はペースがつかめず体調を崩してしまったり。周囲に意図を読み取ってもらいながら、1年かけて慣れていきました。

舞台は客席とのラリーの場。心身が震えるような感覚を味わってもらう方法を模索している

2020年、31歳を迎えるタイミングで1年演劇活動を休止しています。コロナ禍は演劇界には打撃でしたが、それより前から観客の演劇離れが気になっていました。

できる範囲で新しいお客さんを招き入れてきたという自負はあるけれど、私ひとりがやれることなんてたかが知れている。その先に進むにはどうしたらいいのか、外から見た演劇の見え方がわからなくて、「一回、お客さんに戻ってみよう」という単純な理由でした。

休んで痛感したのは、情熱を感じていただける何かでお客さんを劇場に戻さなくてはという思い。本当に面白い演劇を観ると、舞台上と客席でずっとラリーをしているみたいで、観客は一言も発してないのに、友達と2時間ノンストップでしゃべるよりも会話した分量が多く感じる。そういう心身が震えるような感覚を味わってもらう方法を、復帰してからも模索しています。

演劇を続けていると理不尽なこともいろいろあり、「もう人に会いたくない!」みたいな気持ちになってしまった時期も。昔はイヤなことは全部台本に書いていたんです。それでお客さんが笑えば、終わりにできたんですね。

経験を重ねてある程度マヒしてくると、ちょっとしたことでは悲しまなくなってくる。すごく悲しくて怒って、その熱量で書くという書き方はできなくなってきたけれど、自分の感じたことしか書けない作家として終わるのはイヤだなと、手癖を研究して書き方を変えていきました。

演出面での変化は俳優と話す時間が増えたことでしょうか。以前は自分のプランに合うか、しつこくチェックしていたんです。俳優がもってくる意見よりも、台本を書いた自分の答えが100点で正しいんだと思っていた。悪く言えば、信じていなかったんですね。

でも、私は稽古中、全員の役を見なきゃいけないけど、俳優は自分の役と向き合っている。私よりよっぽど考えているかもしれない。意見が違っても、話を聞いて歩み寄る。それができるようになってから、自分の芝居に広がりが出て、よりお客さんに伝わりやすくなった気がしています。

自分の意見を飲み込まざるを得ない状況に、次の世代が置かれなくてすむように

今年4月に出版した書籍『今、出来る、精一杯。』は、23歳のときにつくってこれまで3度上演してきた同名作を小説化したものです。物語や核となるセリフはそのままでも、演出時に俳優と話してきたことを地の文にのせているので、決してひとりでは書けなかったと思っています。

これまで避けてきた小説の執筆を決めたのは、依頼をくださった編集さんが、マーケティング的な話を一切せずに、私の舞台の感想として自分の話を長文メールで熱く書いていたから。

会ったこともない作家に「実はこんなことがあって…」ってなかなか語らないと思うんですが、私は観た人に、自分のことを話したくなってほしいから芝居をつくり続けているのでその現象がうれしかった。

作中の女性たちはそれぞれに問題を抱え、終盤は自身の思いを吐露していきます。当時の私が恋愛や人間関係で抱えていた感情や経験が出てくるので、自分のイヤなところに向き合わないと書けなくて。「真実がいちばん正しい」と信じたかった23歳の私。

今だってそう思いたいけど、噓つきな人のほうがいい目にあったりする現実を目の当たりにすると、そうとも言い切れないなと思っている自分もいるんです。

登場人物たちのように、生きていると言いたいことを飲み込んでしまう瞬間があって、私も仕事を始めた当初は、頭ごなしに怒られることがありました。でも、ただでさえ、演劇界の若い人は世に出づらい。自分が飲み込まざるを得ない状況に置かれたようなことを、次の世代にはしたくないなと。だから真っ当でありたい気持ちは当時からブレてないですね。

魂を揺さぶられる待望の小説デビュー作

『今、出来る、精一杯。』¥1,760/小学館

東京都三鷹市のスーパーマーケット「ママズキッチン」で働く人々は皆どこか変。12人が入り乱れ、バックヤードで繰り広げられる言葉の応酬と傷つけ合い。「黙ってれば、自分の意見を持たなければ、嫌な思いもしませんから」。究極に面倒くさくてどこか愛しい、人間の感情が胸に迫る。

舞台も映像作品も音楽も、エンターテインメントの世界では年々わかりやすいものがよいとされるようになっていて、説明的な表現が増えています。

『今、出来る、精一杯。』には、想像力をなくすとこんなにも人を傷つけることがあるよ… という気持ちも込めたつもりです。読者からどんな感想があるのか、それを受けて自分がどういう気持ちになるのか興味がありますね。

自分だけの選択で決めてきた20代前半を思うと、他人から何を言われるかでハンドルを切るようになったのは、生き方がだいぶ変わった部分。次は小説を先に書いて、それを舞台にするというつくり方にも挑戦できたら。入口を増やして演劇を盛り上げていきたいです。

●この特集で使用した商品の価格はすべて、税込価格です。

2022年Oggi6月号「The Turning Point〜私が『決断』したとき」より

撮影/石田祥平 スタイリスト/酒井タケル ヘア&メイク/KONATSU 構成/佐藤久美子

再構成/Oggi.jp編集部

根本宗子(ねもと・しゅうこ)

1989年東京都生まれ。19歳で月刊「根本宗子」を旗揚げ。以降すべての作品の作・演出を務め、近年では外部のプロデュース公演の脚本、演出も手がけている。特に若い世代に評判が広がり、チケットは常に完売。2015年『夏果て幸せの果て』、2018年『愛犬ポリーの死、そして家族の話』、2019年『クラッシャー女中』、2020年『もっとも大いなる愛へ』がそれぞれ岸田國士戯曲賞最終候補となる。2020年11月から1年の劇団活動休止を経て、2021年10月31日をもって俳優活動を終了、作・演出に専念することを発表。2022年、原作・脚本を担当した映画『もっと超越した所へ。』の公開が控えている。