本のある場・文化施設運営企業経営者 染谷拓郎さんインタビュー

《Profile》そめや・たくろう/1987年、茨城県生まれ。2009年に日本出版販売(日販)に入社。読書体験に価値を見出す書店のあり方を探り、ブックオーベルジュ『箱根本箱』や入場料制書店『文喫』、旅館内書店『BOOKS&TEA 三服』などの企画・立ち上げを担う。2022年、日販の子会社として「ひらく」を設立し、代表取締役に就任。令和5・6年度茨城県常総市まちなか再生プロデューサー。現在は、図書館・公共空間の再編集、地域と連携したまちづくりプロジェクトなど、本と人をつなぐ場づくりを広く手がけている。

熱意の行き場がなかった毎日。辞めるつもりで伝えた素直な思いが、次の10年を拓くきっかけに

本の取次を担う日販へ入社し、20代後半まで出向先でDVD・CDの物流業務に従事しました。本や映画、音楽が好きで「文化商社」の言葉にひかれて入社したものの、それらに触れるというよりは安定流通を守るルーティンの毎日。大切な仕事である一方で、やりたいことや熱意の行き場が見つからず、モヤモヤを抱えていました。その分、休日には自主制作CDを販売したり、音楽イベントを企画したり。公園に自宅のソファや本棚を運び、〝アウトドアリーディング〟と称して野外読書イベントを開催したことも。仕事で出せない創造性をどうにか発揮したかったのだと思います。

28歳のとき「このままでいいのか」という思いが強まり、退職届を提出しました。転職先が決まっていたわけではなく、ただ「今のモードを変えたい」という気持ちで。そんな中、日販グループの事業部ごとのプレゼン大会で登壇する機会があり、担当業務の報告に加え、プライベートで企画していたイベントの話や、「これからの読書体験はこう変わるのでは」という仮説も盛り込んで話しました。もう辞めるつもりだったので、評価されようという気負いもなく、素直な思いを伝えられたんです。

後日、上司から「あの発表を見た幹部が、新規事業部門に染谷を引っ張りたいと言っている」と告げられました。「社内転職のようなものだから、退職届はなかったことにしてほしい」と。その新規事業とは、新しい書店の空間や業態を提案するリノベーション事業でした。当時、大量に本を送り返品を受ける状況に無力感も抱いていました。今なら流通エコシステムの意義も理解できるのですが、自分が力を発揮できない理由を環境のせいにしていた。でも「リノベーションで集客力向上を図る事業なら、何かできるかもしれない」と思えたことで、予想外の転機も前向きに受け入れられました。

最初はグループ書店から着手しましたが、屋号を変え店舗を改装しても、売上が劇的に上がるわけではない。本を売ることだけで投資を回収するのは難しいとすぐに痛感しまして。そこで、「滞在や読書する時間に価値を感じてもらえる空間」を提供するという発想に至りました。これを軸に2018年に誕生した『箱根本箱』は、本に囲まれ、暮らすように滞在できるホテルです。そして『文喫』は、入場料を払ってじっくり読書体験が楽しめる書店。会社にとっても初の試みで、事業計画や社内決裁には時間も労力もかかりましたが、それ以上に、やっと自分が全力でがんばれる場所ができたことがうれしかったですね。

いずれの取り組みも話題となり、多くのお客様に支持されました。ただ、最初から受け入れられたわけではなく、長く築かれた業界構造の中で取次が直営店を持つことには波風も。「本をディスプレイにするなんて」「取次がなぜ店舗を?」といった声もありましたが、丁寧に説明を続け、メディアやSNSでお客様が本のある空間を楽しむ様子が紹介されるうちに共感が広がり、社内外の協力も得られていきました。

軌道に乗り始めたころに訪れたのがコロナ禍です。滞在型業態は打撃を受け、無力感の中でよくやっていたのは、A3のコピー用紙に思いをひたすら書き出すこと。頭の中の心配事を言語化すると、少しずつ課題がほどけて見えてくる。立ち上がれるまで、まずはひとりで向き合うようにしています。そして、落ち込んだときのもうひとつの糧が「自分が手がけた場所に足を運ぶこと」。だれかが幸せそうに読書をしている姿を見るだけで、モチベーションになりますね。

こうした場づくりをより自由に展開するため、2022年には、日販の子会社として「ひらく」を設立し、代表取締役に就任しました。この2年で「自分が前に出て走る」から、「土壌を整え、チームが動きやすい環境をつくる」役割へとシフト。現場では若手が中心となり、僕がいなくてもプロジェクトが形になることが増え、うれしい変化です。

2025年9月に誕生したニュウマン高輪の『BUNKITSU TOKYO』のプロデュースもその一例。従来の『文喫』は静謐な空間で大人の知的好奇心に応える場でしたが、今回はルミネさんとの協業で、もっと幅広い人に身近な場所を目指しました。児童書や絵本も積極的に並べ、買い物やクリニック帰りの親子がふらっと立ち寄って本を手に取る。そんな日常のワンシーンに読書体験を溶け込ませる挑戦でしたが、訪れた人たちのはじけるような表情に、新たな喜びを感じています。今後ますます、AIによって情報収集や答え探しが自動化されていく時代。だからこそ、体験そのものや、その人自身が参加するプロセスにこそ価値が宿るのだと思います。読書を味わうリアルな接点として、僕らができることはまだまだあるのではないかと。

異業種の方々と協働する機会も増えました。建築家、家具職人、作家、行政関係者…。依頼時には、要望や課題を「相手が思わず腕まくりしたくなるお題」に翻訳することを大事にしています。発注側の正しさや要望を押し通すより、相手が楽しんでノレる仕事にすると思いがけない化学反応が生まれる。そんな伝え方を心がけています。

もうひとつ、自分を停滞させないために意識しているのが、「どこにいても、最年少か最年長でいること」です。中途半端な立ち位置で同じ振る舞いを繰り返すと、慣れが甘えや傲慢さにつながってしまう。だから、先輩が多い経営者の集まりでは最年少として学び、若い世代と関わるときは最年長として支える。そう意識することで、視野や感覚が広がっていく気がします。

プライベートでは4児の父。出勤前は家事と育児で慌ただしく、夜は寝かしつけながらそのまま電池切れで寝落ちすることもしばしば(笑)。そんな毎日の中、家族がまだ寝ている早朝にお風呂に浸かりながら本を読む時間が、ささやかな充電になっています。

気づけば、新事業を始めて10年。公私共に〝人生の真夏を走っている〟ような感覚ですね。最近は自治体と連携し、図書館や公共空間のプロジェクトにも携わるようになりました。限られた人のためだけではなく、だれもがふらっと立ち寄れて、機嫌よくなれる場所を増やしていく。そんな取り組みを、これからも真摯に続けていけたらと思っています。そしてここからは、プレイヤーとしての役割から一歩引き、経営者として次の10年を見据えるフェーズへ。持続可能な事業と、社員がやりがいを感じられる環境をしっかり育てていきたい。過去と未来をつなぐ節目の今、「ひらく」の社名に負けないように自分自身もひらきながら、大きな転換期に挑みたいです。

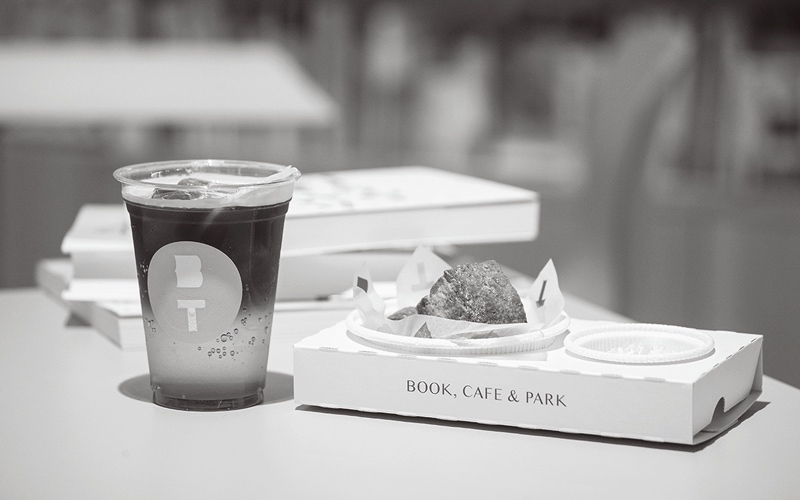

本と、心躍る時間を過ごせる『BUNKITSU TOKYO』が高輪ゲートウェイに誕生!

2025年9月、ニュウマン高輪にオープンした『文喫』の4店舗目。1000坪超の広さに約10万冊をそろえた滞在型書店で、本の森に迷い込んだような多彩な本棚に、入場料制のカフェやラウンジを併設。Wi-Fi・電源完備のカフェラウンジは、眺望や選書内容の異なる3つのエリアを自由に行き来でき、フリードリンクと共に一日じっくり本に浸れる。随時イベントも開催され、歩くだけで新しい発見がいっぱい! 読書のある日常を、好きなスタイルで楽しんで。

2025年Oggi12月号「The Turning Point~私が『決断』したとき~」より

撮影/石田祥平 構成/佐藤久美子

再構成/Oggi.jp編集部

Oggi編集部

「Oggi」は1992年(平成4年)8月、「グローバルキャリアのライフスタイル・ファッション誌」として小学館より創刊。現在は、ファッション・美容からビジネス&ライフスタイルテーマまで、ワーキングウーマンの役に立つあらゆるトピックを扱う。ファッションのテイストはシンプルなアイテムをベースにした、仕事の場にふさわしい知性と品格のあるスタイルが提案が得意。WEBメディアでも、アラサー世代のキャリアアップや仕事での自己実現、おしゃれ、美容、知識、健康、結婚と幅広いテーマを取材し、「今日(=Oggi)」をよりおしゃれに美しく輝くための、リアルで質の高いコンテンツを発信中。

Oggi.jp