クリエイティブディレクター/総合演出・興山友恵さん インタビュー

《Profile》おきやま・ともえ/1983年、大阪府生まれ。カリフォルニア州立大学でエンターテインメントを学び、2016年からユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて演出・制作を担当。2018年に日本初の大規模イマーシブシアター『ホテル・アルバート』を企画・制作し、その翌年には続編の製作総指揮を務める。2019年よりマーケティングとエンタメを手がける企業「刀」に参画し、西武園ゆうえんち『豪華列車はミステリーを乗せて』や、イマーシブ・フォート東京『江戸花魁奇譚』『真夜中の晩餐会』など革新的な作品を生み出す。国内外で高く評価され、英メディア『blooloop』のImmersive Influencer List 2024にも選出された。

アルバイトで、なんとなく生きていた20代の終わり。諦めた夢の先に見つけたのは…

キャリアは正直「もういいかな」と思っていたのが、30代に入る少し前でした。元々私は人と違うことがしたい性分で、高校を卒業してすぐにアメリカへ渡ったのも、「王道の人生を歩みたくない」という思いからでした。歌が大好きで、カリフォルニアの大学でエンターテインメントを学びながら、舞台に演者として立つことを本気で目指していたんです。でも、現地の先生から「あなたならやれる」と励まされながらも人前で表現する自信を持ちきれず、22歳のころにはその夢をあきらめました。悩みに悩み、「きっと一生後悔しながら生きるんだろうな」とさえ思っていました。

日本に帰ってからは、エンタメ関連の起業をお手伝いしたり、不動産や飲食など多事業を展開する会社で企画を担当したり。20代後半になると、仕事もプライベートもさまざまな出来事が重なって行き詰まり、一度すべてをリセットしたくなったんですね。

会社を辞めて、製造工場や引っ越し現場などで、日雇いのアルバイトを転々とする日々。「この先はなんとなく生きていければいいか」と、本当にその日暮らしでした。ただ、ありがたかったのは、派遣会社の方が私の履歴書を見て「もっと経験を活かせる場があるはず」と声をかけてくださったこと。海外で挑戦していた意欲や、英語力に可能性を見いだしてくれた。そこから事務職に就く機会を得て、そのご縁がユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)での仕事へとつながっていきました。

USJから最初に声をかけていただいたときは、3回お断りしているんです。英語ができるという理由で「制作を手伝ってほしい」と依頼を受けたのですが、自分が出たかった舞台を裏方から見るのはつらいかもしれないし、そんな私に務まるのだろうかと半信半疑で。けれど、何か貢献できることがあるかも… と飛び込んでみたら想像以上に面白く、一気に吹っ切ることができました。

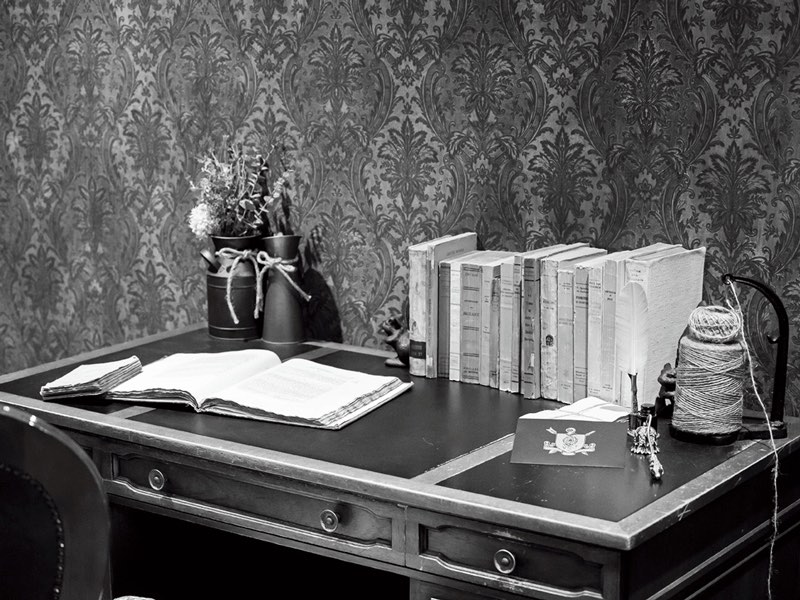

まずは、プロデューサーの補佐役となるコーディネーターからスタート。小道具を探しに走り回り、技術チームと調整し、打ち合わせを重ねて進行を管理する役割です。制作を学んできたわけではなかったので、本当にてんやわんやで、𠮟られることもしょっちゅうでした。それでも、お客様が自分の準備した小道具を手に取り、楽しんでくださる姿を目にしたとき、「制作ってこんなに感動できるものなのか」と、心に眠っていた火が再び灯った気がしました。

段取りを任される存在にはなれたかなというころ、上司から企画の構想を相談されるようになりました。「私が考えていいんだ!」と驚きつつも目の前がひらけて、初めて「自分もプロデューサーになりたい」と強く思うように。コーディネーターとして2年ほど経験を積み、ありがたいことに、32歳でプロデューサーに昇格しました。

大きな手応えを得たのは、『ホテル・アルバート』という作品でした。日本で本格的にイマーシブシアターを取り入れた最初の試みで、きっかけは毎年秋に開催されるハロウィーン・ホラー・ナイト。それまではお化け屋敷形式のアトラクションが中心でしたが、自由度の高いハロウィーンだからこそ新しいジャンルに挑戦できるのではと考えたんです。ちょうどアメリカ出張で新たなエンタメを探していたときに出合ったのが、この〝没入型の舞台体験〟でした。

客席に座ってステージを鑑賞するのではなく、観客自身も劇中の世界に放り込まれ、役者と一緒に非日常の空間を歩き回りながら物語を進めていく。「これを日本でやったら面白いはず!」と直感して、ワクワクしましたね。日本のお客様はシャイな方が多いので、物語の世界に自然に巻き込まれる仕掛けをどうつくるか。何度訪れても新しい謎や発見がある余白をどう残すか。チームと徹底的につくり込んで完成した『ホテル・アルバート』は、チケットが入手困難となり予想を超える反響を呼びました。

ただ、最初から成功を確信していたわけではありません。未知のことだらけの中で、パワフルな先輩方にがむしゃらに付いていき、間違えて怒られても次は繰り返さない。そうやって地道に積み重ねてきたコーディネーター時代の学びがあったからこそ、作品を形にできたのだと思います。続編までつくり切ったことで、「この先どんな環境に身を置いても生きていける」と自信を持てるようにもなりました。

「僕が、私が、つくるんだ」舞台裏の熱こそが、人の心を動かす

現在所属する会社「刀」に参画したのは、36歳のときです。USJをV字回復させた森岡 毅CEOが設立したベンチャーで、より自由に新しい演目づくりができる環境が魅力でした。まず驚いたのは、メンバーの思考の鋭さ。マーケティングを強みとする企業なので、感性だけでなく戦略と論理の裏付けを持って、お客様に喜んでいただける企画を求められます。初めは戸惑いもありましたが、畑の異なる仲間と交わす妥協なき議論が、自分の視野を広げてくれました。

2024年にお台場に誕生した、世界初のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」では刀が運営を担い、総合演出として『江戸花魁奇譚』や『真夜中の晩餐会』といった新作に携わってきました。数か月で台本やキャラクター設定をまとめ、半年足らずで全セットを仕上げるスピード感。少人数で立ち上げ、200人規模に広がる制作現場を束ねる日々はハードながら充実していて、目まぐるしい現場だからこそ、観客の没入感を支えるのは舞台裏の蓄積なのだと実感しています。

役者の息使いや目くばせまでゼロ距離で浴びられる熱量は、ほかにはない体験。役には台本にない年表や背景も伝え、登場人物が自然に息づくように仕立てます。涙を流す方や、何度も足を運んでくださるリピーターさんを見ると、胸を打たれますね。劇中にはその場にいるお客様自身しか見ていない瞬間もあり、選択や行動で展開が変わることも。皆さんの想像力を広げて、物語を受け取ってくださることが喜びです。

チームづくりでも大切にしているのは、肩書きにとらわれず、熱を早い段階から共有すること。間違いを責めるのではなく、フランクに意見を言い合える空気を育てています。「僕が、私が、つくるんだ」という思いほど強い力はない。私は元々気が弱く、コーディネーター時代は空気を読んで何も言えませんでしたが、仲間たちには自分のやりたいことを全力で発信しようと変わりました。忙しいときこそ、一対一で感謝を伝えるようにしています。

ずっと背中を押してくれているのは、坂本龍馬の「自分がやりたいことをやらんかったら、いったいそれはだれの人生なんじゃ?」という言葉。今後も人を楽しませたいという思いを軸に、イマーシブはもちろん小説や映画などの分野にも挑戦し、まだ見ぬ物語を届けていけたらと思います。

人生で一度は体験したい! リピーター続出のイマーシブ『真夜中の晩餐会』が公演中

真夜中の晩餐会~Secret of Gilbert’s Castle ©イマーシブ・フォート東京

貴族の邸宅を舞台に、招待状で与えられた役名や関係性に沿って物語へ深く入り込む『真夜中の晩餐会』。劇中ではコースディナーも演出の一部となり、五感で楽しむ特別な没入体験に。登場人物に名前で呼ばれた瞬間から一気に物語の一員になれる実感があり、忘れがたい余韻が残る。また、興山さんの代表作、江戸遊郭を舞台にした『江戸花魁奇譚』はチケット完売率97%を記録! 多くの観客の心を揺さぶり続ける、日本におけるイマーシブの最高峰をぜひ味わってほしい。https://immersivefort.com/

2025年Oggi11月号「The Turning Point~私が『決断』したとき~」より

撮影/石田祥平 構成/佐藤久美子

再構成/Oggi.jp編集部

Oggi編集部

「Oggi」は1992年(平成4年)8月、「グローバルキャリアのライフスタイル・ファッション誌」として小学館より創刊。現在は、ファッション・美容からビジネス&ライフスタイルテーマまで、ワーキングウーマンの役に立つあらゆるトピックを扱う。ファッションのテイストはシンプルなアイテムをベースにした、仕事の場にふさわしい知性と品格のあるスタイルが提案が得意。WEBメディアでも、アラサー世代のキャリアアップや仕事での自己実現、おしゃれ、美容、知識、健康、結婚と幅広いテーマを取材し、「今日(=Oggi)」をよりおしゃれに美しく輝くための、リアルで質の高いコンテンツを発信中。

Oggi.jp