最新の技術・産業・文化などが一堂に!「万博」と私たちの関係は

今回の先生

▲大阪国際大学 国際教養学部 准教授・五月女賢司さん

さおとめ・けんじ/1974年生まれ。国立民族学博物館機関研究員、吹田市立博物館学芸員などを経て現職。専門は博物館学や万博学。著書に『いま振り返る! 万博の思い出』(宝島社)、共編著に『発信する博物館 持続可能な社会に向けて』(ジダイ社)など。

万博は世界を映す鏡! 最先端の技術や文化、アイディアを持ち寄ることで〝時代〟が見えてくる

158の国と地域がこの春、大阪に集結!

Oggi編集部(以下Oggi):大阪・関西万博が開幕しましたね!

五月女さん(以下敬称略):「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、158の国・地域と7つの国際機関が参加しています。iPS心臓の展示や、空飛ぶクルマのデモ飛行も注目を集めていますよ。

愛・地球博以来、20年ぶりの日本上陸! 大阪・関西万博スタート

10月13日までの184日間、大阪市の人工島「夢ゆめ洲しま」で開催。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」、コンセプトは「未来社会の実験場」。世界中から集まる先端技術やアイディアを通じて、ひとりひとりが可能性を最大限に発揮できる社会の実現を目指す。

公式キャラクターは細胞と水がひとつになった「ミャクミャク」。全周約2025mのシンボル「大屋根リング」は、「多様でありながら、ひとつ」という理念を体現。

Oggi:記憶に残っているのは、愛知県で開催された愛・地球博なんですが… あれは20年前でしたね。万博がいつ、どこで開催されるのかは、どのように決められているんですか? そもそも万博って、どのようなイベントなんでしょう?

五月女:万博、つまり万国博覧会は、最新技術や産業、文化、アイディアなどを各国が披露する国際的なイベント。国際機関であるBIE(博覧会国際事務局)管理のもと、184の国・地域からなる加盟国の投票で開催地が決まります。

Oggi:なんだかオリンピックに似てる…⁉

五月女:そうかもしれないですね。ただ、オリンピックは「都市」が主催するのに対し、万博の主催団体は基本的に「国」になります。実は万博には〝登録博覧会(旧一般博)〟と〝認定博覧会〟の2種類あって、登録博は5年に1度。期間が6週間〜6か月と長く大規模で、総合的なテーマを扱います。

日本では1970年の大阪万博、2005年の愛・地球博に続き、今回の大阪・関西万博が3度目。一方、認定博は登録博の合間に1回だけ開催される、比較的小規模なもの。たとえば海洋、園芸などとテーマを絞って、期間も3週間〜3か月と短めです。’27年には、〝横浜国際園芸博〟が予定されています。

Oggi:知らなかった! ちなみに今回の万博は、なぜ大阪で開催されることに…?

五月女:10年ほど前、大阪の経済を活気づけようと、大阪府の特別顧問であった堺屋太一氏が唱え、大阪維新の会の府議団を中心に誘致の動きが生まれたんです。ただ、カジノを含むリゾート施設を併設する構想に賛否両論があったり、その後も会場の建設がなかなか進まず、建設費が倍近くまでふくらんだり…。現地、大阪でも、55年ぶりの万博に「あの熱狂を再び」と期待を寄せる人と、静観している人が共存しています。

万博の起源はバザールだった? 日本との関わりは

Oggi:そもそも、万博はいつから行われているんですか?

五月女:諸説あるものの、近代の万博につながるルーツとしては、1798年にパリで開催された〝フランス産業博覧会〟が最初だと言われています。当時、売れ残りの商品をバザールのように売るイベントがお城で行われていて、それに目をつけた政府が、さまざまな商品を見本市のように並べて、優れた商品にはメダルを授与する国家事業に格上げしたそう。

Oggi:国のお墨付き!

五月女:この博覧会は以後50年間で計11回開催され、フランスの産業発展に大いに貢献したとか。このスタイルを踏襲し、世界中から出品者を募ってイギリスで開催されたのが、1851年の第1回ロンドン万博です。当時イギリスは産業革命によって世界をリードしていて、その成果を世界中に示す絶好の機会となったようです。これ以降、万博は国際的なイベントとして欧米の国々が競って開催するようになりました。

今では身近なアレも…? 万博を機に、世に広まったモノたち

万博での展示を機に世に羽ばたき、広く普及した技術やサービスは数知れず。1876年のフィラデルフィア万博では電話機が、’78年のパリ万博ではエジソンが発明した蓄音機が、1900年のパリ万博では〝動く歩道〟が人々を驚かせた。現在ではすっかりおなじみの回転寿司や缶コーヒーは、’70年の大阪万博を皮切りに国内で爆発的な人気に。

「万博は技術やアイディアを実用化し、多くの人々に支持されるきっかけをつくる場なんです」 ちなみに、パリのエッフェル塔は1889年・パリ万博のモニュメントで、終了後は解体予定だったが、好評につき保存された。

Oggi:今も同じような主旨で、続けられているんですか?

五月女:20世紀後半から、万博の性格や意義は少しずつ変わっていきました。1950年代以降は、科学技術の負の側面や人間性に注目した万博が開催されるように。’94年のBIE総会で万博を地球規模の課題解決の場として位置づける決議が採択されたことで、産業の活性化や国威発揚という目的が薄まり、代わりにさまざまな課題解決につながるテーマを重視するようになったんです。

Oggi:…というと?

五月女:転換点となったのが、1958年のブリュッセル万博です。2度の世界大戦後に初めて開催されたこの万博では、〝科学文明とヒューマニズム〟というテーマを掲げ、核戦争や公害などに対する危機感を、問題意識として打ち出しました。それまでの短絡的な科学技術礼賛の場ではなく、国境を超えて「人類や地球はどうあるべきか」ということを考え、各国が解決策を持ち寄る場に変わっていったんです。

Oggi:いきなり壮大に!

五月女:ただ、それまでの万博では、各国の植民地の先住民を連れてきて柵の中で生活させ、その暮らしぶりを見せる〝民族展示〟が長らく行われていたんです。ブリュッセル万博でも、はじめはベルギーの植民地だったコンゴの人々を見せ物的に〝展示〟していたのですが、時代はアフリカの国々の独立機運が高まっていたころ。「人間動物園のようだ」と批判が集中して、会期中に取りやめに。以来、〝民族展示〟は万博の場から姿を消しました。続く’60年代には、独立を果たしたアフリカの国々が加盟国として万博に主体的に参加するようになったんです。

Oggi:そんな歴史もあったんですね…。日本が万博と関わり始めたのはいつからですか?

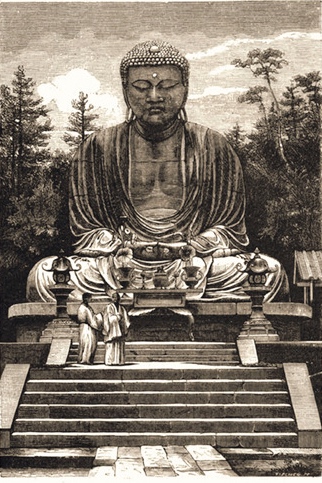

五月女:1862年のロンドン万博が最初です。福澤諭吉らによる日本の使節団が現地を訪れました。当時、日本は200年以上にわたる鎖国を終え開国したばかり。使節団のメンバーは、蒸気機関車や大砲など西洋の最先端の科学技術に圧倒されたようです。このとき、日本からの正式な出展はなかったのですが、初代駐日英国公使のオールコックという人物が収集した刀や提灯などを、日本を紹介するものとして展示していて、使節団は、「粗末な骨董品ばかりを並べて恥さらしだ」と嘆いたとか。5年後のパリ万博からは、日本も正式に出展をスタート。エキゾチックな日本の文化は、ヨーロッパで大変な人気を博したそうです。

19世紀後半、ヨーロッパでの〝ジャポニスム〟ブームも万博がきっかけ!?

日本と万博の接点は、1862年のロンドン万博が最初。まげに羽織袴姿で会場を視察した使節団は現地で珍しがられた。

’67年のパリ万博には渋沢栄一も随行し、江戸幕府や鍋島藩などが磁器などを展示。’73年のウィーン万博では、大仏模型などの大型展示が話題に。

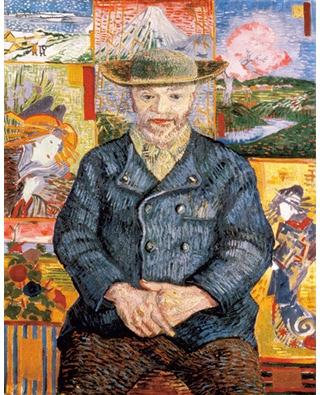

「これら3回の万博は〝日本趣味〟の流行を巻き起こし、西洋の芸術に影響を与えました」(五月女さん)

ゴッホの絵にも彼が心酔した浮世絵がびっしり!

Oggi:日本で開催したのは、1970年の大阪が最初ですか?

五月女:はい。実は’40年にも、東京での万博開催が計画されていたんですが、日中戦争の激化により無期限延期に追い込まれてしまって。そのため、’70年の大阪万博は、日本にとって悲願の開催でした。欧米以外で開催される初の大規模な万博ということもあり、敗戦国・日本が国際的な信頼を回復し、経済成長を遂げた姿をアピールするための一大プロジェクトだったんです。結果的に半年で6421万人を動員し、大成功を収めました。2010年の上海万博に塗り替えられるまで、歴代1位の記録でした。

Oggi:40年間も⁉

五月女:大阪のインフラ整備も進みました。鉄道や道路が整備され、街が大きく発展したんです。近隣のニュータウンはこれによって交通の便が格段に向上しました。万博は都市をアップデートする起爆剤にもなるんですね。

未来の社会をどうつくる? 万博はともに考える場

Oggi:今回の万博も、さまざまな文脈で話題にはなっていますが、大阪まで足を運んで見に行きたい! という盛り上がりには、少々欠けているような印象も?

五月女:万博はいわば〝立地型のマスメディア〟。かつては新しいものや珍しいものを見ようと、万博のために遠くへ足を運ぶのが当たり前でした。今はインターネットで世界中の情報にアクセスできますし、さまざまなジャンルの国際見本市もあちこちで開かれているので、「万博の意味って?」と疑問に感じる人もいるかもしれません。でも、万博のパビリオンでは、リアルならではの体験が得られるワークショップやイベントなどがたくさんあります。家族や友達、スタッフとたくさん対話をしながら、興味のあるテーマについて考えるきっかけにもなるのでは。

Oggi:ふだんはできない会話が生まれそうですね。

五月女:「女性リーダーがもっと活躍していくには?」「AIに仕事を奪われず、うまく共存していくためには?」など、みなさんにとってキャリアや未来の働き方について考える機会になると思いますよ!

Oggi:ワクワクします!

五月女:万博の意義が薄れてきたと捉えられているのは、裏を返せば、日本がそれだけ多様で豊かな社会になった証拠。そんな社会を築き上げてきたベースや、これからの社会のあり方を、ぜひ万博という場で考えてみてほしいんです。参加者ひとりひとりが社会を変えていく主役。そんな気持ちで参加してみてください。

覚えておきたい「万博」のキーワード

BIE

国際博覧会条約の成立とともに、1928年に発足。万博開催地の選定や運営支援、参加国の調整を担う。本部はパリ。2030年の万博はサウジアラビア・リヤドでの開催に決定している。

メダル

ルイ・ヴィトンやエルメスなど、万博での受賞を機に注目を集めたブランドも。出展品への褒賞は1958年のブリュッセル万博が最後となり(写真は当時のメダル)、その後、愛・地球博でパビリオンなどを対象に復活。

パビリオン

展示館のこと。大阪・関西万博では、海外パビリオン、国内パビリオン(写真は日本館)に加え8人のプロデューサーによるシグネチャーパビリオンも。国や企業などがテーマに基づき、未来の技術や文化を表現。

ワークショップ

大阪・関西万博では、各国や企業が対話プログラムを多数開催。「未来のファッション」「グリーン・トランジション」「メンタルヘルス2050」「eスポーツ」などテーマは多岐にわたる。

※掲載している情報は2025年4月9日現在のものです。

TOP画像/(c)Adobe Stock

2025年Oggi6月号「Oggi大学」より

構成/中村茉莉花、酒井亜希子(スタッフ・オン)

再構成/Oggi.jp編集部