意外と知らない!? 料理の裏技・コツ4選

■1. 果物をおいしく食べるには…

果物を食べる際、常温で食べていますか? それとも冷やして食べていますか? 果物によって分けているという人もいると思いますが、実は、少し冷やすことで甘みが強くなるのだとか。

果物の甘味物質である果糖やブドウ糖は、甘みの弱いα型と甘みの強いβ型という2つの化学構造をもちます。そしてこれらは、温度の変化によって量が変動するもの。

低温では、α型が減りβ型が増加。一方、高温では、α型が増え、β型が減ります。つまり、低温の場合は甘みが増し、高温では酸味が強くなるというわけ。

また、冷やすことで生じる果物の清涼感が甘みを際立たせ、口腔内で温めることで香りも広がるという効果も!

詳細はこちらから>>果物をおいしく食べるには、常温 or 冷やす…さてどっち?

■2. 涙が出ない玉ねぎの切り方は…

あらゆる料理をつくるのに欠かせない食材、玉ねぎ。でも切っている最中に涙が出てしまって作業が思うように進まない… なんてことも。

そんな人に朗報! 実はメガネをかけたり鼻にティッシュを詰めたりせずに、涙が出るのを防いでくれる方法があるのです。

そもそも玉ねぎを切るときに涙が出るのは、細胞を壊したときに出る硫化アリルが原因。これは常温で揮発し、鼻から入ることで涙が出る仕組み。

そこで硫化アリルを生成する酵素反応を遅らせるため、冷蔵庫などで冷やします。さらに、できるだけ細胞を壊さないように、切れ味のよい包丁を使うとより効果的です!

詳細はこちらから>>その手があったか! 涙が出ない、たまねぎの切り方<ティッシュ・メガネ以外>

■3. 千切りをシャキシャキにするには…

キャベツなどの野菜を千切りした後にそのまま長時間放置してしまうと、しなびてしまったり変色してしまったり… そんな経験がある人もいるはず。

実はこれ、切り口から内部の水分が蒸発してしまった状態。シャキシャキにするには、冷たい水に短時間つけるといいのです。

野菜の細胞壁は、浸透圧によって小さい分子が細胞内外に移動できるようになっています。水につけると、細胞内に水が入り、細胞壁はパンパンに膨張。これがシャキシャキになる理由です。

でも、水に長くつけ過ぎると水溶性のビタミンB群、ビタミンC群が溶出してしまいます。パリッとしてきたら、水から引きあげましょう!

詳細はこちらから>>【料理裏技】え! それだけ!? 野菜の千切りがシャキシャキになる裏技

■4. 緑黄色野菜を正しくゆでるには…

緑黄色野菜をゆでるとき、フタをしてゆでていますか? それとも、フタはしていませんか? なんとなくフタをしないでゆでているという人も多いと思いますが、これには理由があるのです。

ほうれん草や小松菜などの緑黄色野菜には、酢酸やシュウ酸といった有機酸が含まれています。加熱によって組織が壊されるとこれらが溶け出し、ゆで汁が酸性に。すると、野菜の色は悪くなります。

しかし、これらの有機酸は揮発性。そのためをフタをしないでゆでることで、ゆで汁が酸性に傾き色が悪くなるのを防いでくれます。

さらに彩りよく仕上げたい場合は、ゆで上がったものを水で急速に冷やし、色止めをするとベスト! 冷えたらすぐに水気を切るのも忘れずに。

詳細はこちらから>>【どっちが正解!?】緑黄色野菜をゆでるとき、ふたをする? しない?

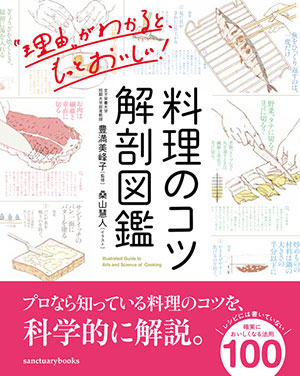

『料理のコツ 解剖図鑑』(豊満美峰子監修:サンクチュアリ出版)

「おいしい!」には科学的理由があった! レシピには書いてない、確実においしくなる法則。

レシピ通りに作っているのに「なぜか失敗してしまう」普通の料理なのに「いまいちおいしくない」という人に。この本はレシピには載っていない“コツ”の手順と、その“コツ”がなぜ必要なのか、おいしくなる理由を解説します。

“コツ”を理解すれば、どんな料理にも対応できる、本当の料理上手になれる。

料理のプロなら必ず知っているけれど専門書にしか載っていない、小さな工夫を一般のご家庭向けに紹介。

見開きページでコツの手順、効果、科学的理由を解説。しかも詳細な図解イラスト&フルカラーだからわかりやすい!