「選択的夫婦別姓」で… 働く私たちの生活はいったいどう変わる?

国民的関心事で長年議論されているのに、法改正に至らない理由は?

今回の先生は…

▲一般社団法人あすには 代表理事・井田奈穂さん

いだ・なほ/1975年生まれ。会社員として働く傍ら、自らの体験をきっかけに2018年、選択的夫婦別姓を求める当事者たちと全国の地方議会や国会への陳情を始める。共著に『選択的夫婦別姓は、なぜ実現しないのか?』(花伝社)。

旧姓使用もラクじゃない? 婚姻時、女性の改姓が95%

Oggi編集部(以下Oggi):最近、友人が結婚して、「銀行口座やカードの改姓手続きが大変」とボヤいていました。ニュースでもたびたび選択的夫婦別姓について見かけます。結婚するとき、改姓するか、結婚前の名字を名乗り続けるか、自分たちで選べる制度が議論されている、ということですよね?

井田さん(以下敬称略):2024年秋の自民党総裁選では、小泉進次郎さんが「1年以内に法案を国会提出する」と発言するなど、政治の場でも話題に。夫婦別姓を求める裁判も行われていて、社会的な関心が高まっています。

Oggi:「彼と同じ名字になって、結婚した実感がわいた」なんて友人もいますが…なぜ今、こんなに注目されているのでしょうか?

井田:現在の日本では、夫婦は必ず同じ姓にすることが民法で定められています。夫、妻どちらの姓を選んでもいいのですが、95%のカップルは女性側が改姓しているのが現状。「選択的夫婦別姓制度」はもう何十年も導入に向けて議論され、何度か国会でも審議されてきましたが、法改正の実現までは至っていません。

Oggi:戸籍上は改姓しても、仕事では旧姓を使い続けている女性も少なくありませんが…?

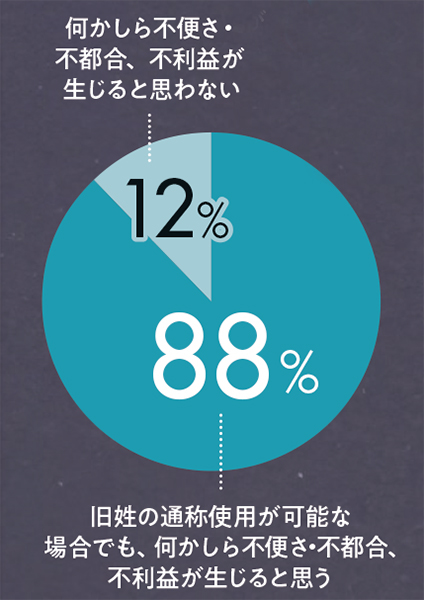

井田:旧姓を使い続けられる職場や職種も増えました。でも、銀行や保険など、戸籍姓でしか契約できないサービスの名義変更手続きには、依然として多大な時間と労力がかかりますし、業務の書類には旧姓、税金関係の書類には戸籍姓…などの使い分けは煩雑。

職場や取引先に、結婚・離婚などのプライバシーを必要以上に知られることにもつながります。改姓した働く既婚者のうち、旧姓使用に不便や不快を感じたことがある人は6割。さらに、契約書や登記にサインをする機会が多い女性役員では、9割近くにのぼります。

Oggi:確かにめんどうですね。

井田:また、パスポートは氏名欄に旧姓を併記できますが、 内蔵されているICチップは国際的な規格で、戸籍上の姓しか登録できません。旧姓で海外の会議に招かれると、パスポート名と異なることで混乱を招くケースはよく聞きます。

身分証明書として扱ってもらえないケースもあり、政情不安の国や機密情報を扱う企業などでは、拘束されてしまう可能性すら。職場で旧姓を使用できれば万事OKというワケではないんです。

Oggi:リスキーすぎる!

井田:ほかにも、先祖代々の名字を守りたいという人や、長年使ってきた姓が変わることで自分らしさが失われると感じる人も。実は、結婚を考えるパートナーや、その家族と名字に対する考えが合わず、破談になるカップルって少なくないんです。

「女性が改姓するのが当たり前でしょ」という相手の態度に感じたわだかまりを解消できなかったとか、男性側の改姓をふたりで決めたのに、相手の両親に話したとたん「そんなわがままな嫁はいらない」と言われてしまったとか。

Oggi:うわ、モヤモヤしますね…。

夫婦同姓は〝家制度〟の名残り

Oggi:そもそも夫婦同姓って、日本に古くから伝わる風習なんですか?

井田:夫婦同姓の歴史は意外に浅く、わずか130年前に始まった制度なんです。もともと江戸時代までは、名字を持っているのは武士や一部の階級だけで、結婚したらどちらかが名字を変えるという風習はありませんでした。

1896(明治29)年の民法制定で、戸主が強い権限を持つ〝家制度〟が導入され、女性は結婚したら夫の姓を名乗ることに。妻は夫の家に従属する〝嫁〟という扱いになり、夫の許可がなければ働くことも、財産を持つこともできなくなったんです。

Oggi:そんなに男女差が!

井田:戦後、1947年の民法改正で家制度は廃止されましたが、夫婦同姓の義務だけが残りました。

Oggi:海外では?

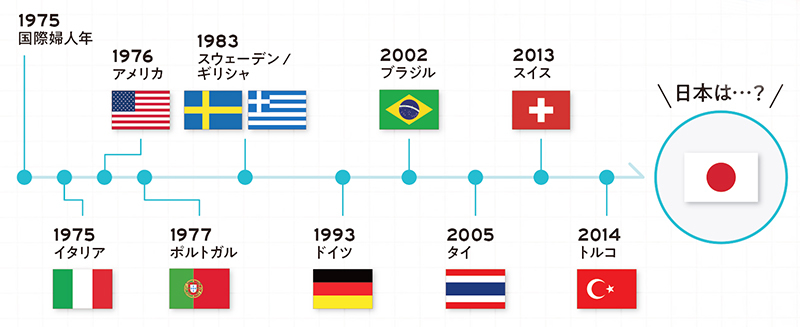

井田:欧米でも、ドイツやアメリカのようにかつては夫婦同姓を定めていた国もありましたが、20世紀初頭から法整備が進み、今では夫婦別姓も選べる国ばかりです。中国や韓国では、昔から結婚しても姓を変える慣習はありません。現在、夫婦同姓を義務づけているのは、世界で日本だけです。

Oggi:日本だけ⁉ それはなんとも、複雑な気持ちです。

井田:ヨーロッパでは、多様な家族のかたちを前提にした制度が充実していて、フランスのPACS(パクス)制度など、同性婚や事実婚も法的に保護される仕組みがあります。日本でも、お互いの名字を尊重し合うために婚姻届は出さず事実婚を選ぶというカップルが増えていて、内閣府の調べでは、成人人口の2〜3%、ざっと200〜300万人が事実婚です。

Oggi:でも、日本で事実婚を守る仕組みはありますか?

井田:ないですね。たとえばパートナーが緊急手術することになっても、事実婚では家族の同意書へサインできない場合があります。 実は私も、そんな場面に直面して、法律婚での改姓を余儀なくされた経験が。

事実婚だと相続権もなく、パートナーからの相続にも他人からの相続と同様に相続税が発生しますし、ほかにもパートナーの海外赴任のときに配偶者ビザが下りない、不動産購入時にペアローンが組めない、病院で不妊治療を断られることもままある…。

元気に働いているうちはいいのですが、〝お金と命〟に関わる部分になると不便・不利益が生じるのが日本における事実婚なんです 。

Oggi:大切なことなのに…!

井田:改姓が障壁になって法律婚をあきらめている人たちのためにも、「姓か結婚か」ではなく、「姓も結婚も」選べるようになるのが選択的夫婦別姓制度なんです。

なぜ夫婦別姓は実現しないの?〝家族の絆〟を持ち出す反対派

Oggi:そもそも、夫婦別姓がなかなか導入されない理由ってなんでしょうか? 確かに、別姓にしたら子供の姓はどうするのか、といった素朴な疑問もありますが。

井田:別姓夫婦の場合、子供の姓は父母どちらかの姓をつけることになります。反対派の主張は「名字が別々になることで家族の絆や一体感が薄れてしまう」「子供がかわいそう」というもの。でも、海外では親子間で姓が違う家族が当たり前に暮らしていますし、国内でもステップファミリーや国際結婚のように、親子の姓が違うケースはすでにたくさんあります。

Oggi:そうですよね。

井田:また、なかなか法改正が進まない背景には、自民党の一部議員と宗教右派団体の関係性も影響しています。彼らは明治時代にできた天皇制や家制度を重んじていて、夫婦別姓を認めることで、日本の〝古きよき伝統〟が崩れてしまうと主張しているんです。

Oggi:政治的な要因もあるんですね。

井田:’96年には社会のジェンダー平等意識の高まりを受けて、法制審議会が民法の改正案を公表し、選択的夫婦別姓の導入を答申しました。実現まであと一歩というところまでいったんです。でも保守派の議員などから反対の声が強く、国会での議論は進まなくて。

Oggi:30年も前から!

井田:なかなか動かない国会に業を煮やした人々が、やむをえず司法判断を求めたのが、選択的夫婦別姓訴訟です。複数のカップルが原告となり、2011年、’18年、’24年と3度にわたって国を集団提訴。

3回目の判決が出るのはまだ数年先になりそうですが、過去2回は、「夫婦同姓は違憲ではない」との判断でした。2回とも、最高裁は社会や世論の変化を認めつつも、法改正の必要性については国会に判断を委ねるスタンスを取っています。

Oggi:もどかしいですね。

井田:これだけ少子化が叫ばれていて、家族の形も多様化する今、選択肢も多様にしなければ、若者はいつまでたっても結婚や出産に前向きになれません。国は少子化を懸念するのなら、官製マッチングアプリの開発より、こちらの問題を解決したほうが現実的ではないでしょうか。

選択制にすれば主義主張は関係なく選択できる自由があるわけで、実質デメリットはないはず。実際、そう考える人は増えてきていて、’24年秋の衆院選では、夫婦別姓に賛成する議員のほうが、反対議員に比べて当選率が大幅に高くなるなど、世論も変わりつつあるんですよ。

Oggi:何か私たちにできることは、あるでしょうか?

井田:困っていることや違和感にふたをせず、だれかに〝ぼそぼそ〟つぶやいてみてください。「私もそう思ってた」と仲間が増えることから、社会は変わっていきますから。

Oggi:まずは、違和感に気づくことから始めてみます!

総裁選では賛成派だった石破氏も慎重に…自民党が重い腰を上げるのはいつ?

(c)代表撮影/AFP/アフロ

2024年秋の自民党総裁選や衆院選の争点のひとつにもなった選択的夫婦別姓制度。総裁選で賛成を表明し、反対派の高市早苗氏を破った石破 茂氏も、首相就任後にはトーンダウン。菅 義偉氏や岸田文雄氏と同様の道へ。

「自民党の議員には『個人としては賛成』という人も少なくないんですが、保守派や右派団体への配慮から、党としての意見をまとめきれておらず。今後、高まる社会の意識にどう応えていくかが問われています」(井田さん・以下同)

国連が廃止を呼びかけ——夫婦同棲の義務は世界でも日本だけ!?

国際婦人年とされた1975年、国連が政治、経済、社会などにおけるジェンダー差別撤廃を提唱。その後、夫婦同姓のみだった国は続々と選択制に。

「唯一取り残された日本は、『夫婦同姓を義務づけるのはジェンダー差別的だ』として、2003年から4度にわたって、国連の女性差別撤廃委員会から勧告を受けています」

旧姓使用の拡大だけで本当にOK? 声を上げ始めたビジネス界

結婚で研究者がキャリアを分断されたり、ビジネスネームで予約していた海外のホテルで宿泊を断られたり。役員クラスの女性の約9割が旧姓使用に限界を感じていることから、ビジネス界も問題視。

「2024年6月には、経団連が『通称使用は企業にとってもリスク』と、選択的夫婦別姓の早期実現を政府に提言しました」

覚えておきたいキーワード

「選択的夫婦別姓」に関連するワードや知っておきたいワードをピックアップ!

PACS(パクス)

1999年にフランスで誕生したパートナーシップ制度。性別に関係なく、簡易な手続きで税金や社会保障など法律婚に準じた法的保護が受けられる。一方の意思で解消可能。

事実婚

法律上の手続きをせずに夫婦と同様の共同生活を送る結婚の形。住民票には「同居人」や「妻(未届)」「夫(未届)」と記載される。これまで子供の親権は片方の親に限られていたが、2024年に改正案が可決され、’26年には共同親権が導入される見通し。

選択的夫婦別姓訴訟

夫婦同姓の義務は憲法の「婚姻の自由」や「個人の尊厳」などに違反するとして、望まない改姓をした人などが国を提訴。原告には、アメリカで別姓婚した映画監督の想田和弘さんやサイボウズの青野慶久社長も。

ぼそぼそ

’18年、再婚後の改姓手続きの煩雑さに嘆く井田さんのTwitter(現X)へのつぶやきから「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」の活動がスタート。’25年までの夫婦別姓法制化を目指し、’23年夏には「一般社団法人あすには」として法人化。

●掲載している情報は2024年12月9日現在のものです。

2025年Oggi2月号「Oggi大学」より

構成/中村茉莉花、酒井亜希子(スタッフ・オン)

再構成/Oggi.jp編集部