言葉とは、歴史である。

突然ですが、どうしてケチのことをケチと言うかご存じですか?

…… そう言われると、うっと言葉に詰まらないでしょうか。

ケチって漢字でどう書くっけ? え、そもそも日本語?

当たり前のように使っているのに、本質的な意味を聞かれると答えられない。

だから、言葉は歴史。「人の営みの歴史そのもの」なのです。

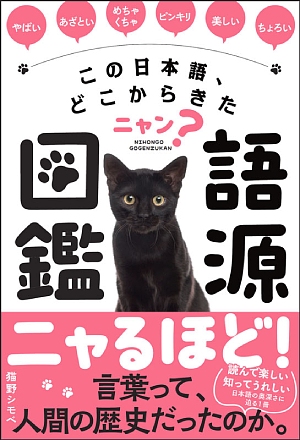

…… そう語るのは、言葉の起源や歴史をキュートなおネコさまの(たまに他の生きものたちも)写真とともに紹介する書籍、『この日本語、どこからきたニャン? 語源図鑑』の著者でもある、猫野シモベさん。

何気なく使っている言葉も、その起源をたどると「え、そんな意味だったの!?」と驚くものも!

そこで、本書より気になるあの言葉の起源や歴史を解説! 書籍より一部引用・再編集してお届けします。

時代の中で生まれたナウな言葉、「すみません・ごめん」

▲画像/書籍より

意味:謝罪やあいさつ、呼びかけなどに使う言葉

用例「ごめんですんだら、警察はいらないよ」

「すみません」と謝ったり、「すみませーん」と人を呼んだり。いろいろ使い勝手のいい「すみません」。

その語源は「すまない」「すまぬ」で、これらの言い方を丁寧にしたもの。

漢字では「済まぬ」と書き、「終わらない」「終わっていない」という意味になる。

悪いなぁと思う気持ちがまだ済んでいない、という意味からできた謝罪の言葉だ。

明治時代に入ってからよく使われ、次第にあいさつとしても使われるようになった。

実はこれより古い言葉が「ごめん」だ。「御免」と書き、相手に許しを得るときに使われた。

ただ、江戸時代になると「切り捨て御免」のように自分が行うことに対して使われたり、「すみません」と同じく、あいさつのように軽く使われるようにもなった。

「申し訳」はさらに古く、室町時代からある言葉で、「弁解」「言い訳」の意味として使われ続けている。

***

TOP画像/(c)Adobe Stock

『この日本語、どこからきたニャン? 語源図鑑』(猫野シモベ/サンクチュアリ出版)

ニャるほど!言葉って人間の歴史だったのか!

「やばい」「あざとい」「めちゃくちゃ」「お疲れ」「ピンキリ」…… などなど普段なにげなく使っている言葉の語源が、かわいい猫の写真といっしょに、癒されながらまるわかり!

日本語の奥深さを味わいつくせる1冊です。

詳細はこちら