【ふたご座流星群】見ごろやコツを天気を気象予報士が解説!

12月14日、絶対に見逃せない天体ショーがあります。それが三大流星群の一つ、ふたご座流星群です!

「ふたご座流星群」は、「しぶんぎ座流星群」「ペルセウス座流星群」と並ぶ「三大流星群」の一つで、毎年ほぼ安定してたくさんの流星が見られます。一晩に見られる流星数としては年間最大の流星群なんです。

今年の見ごろはいつ?

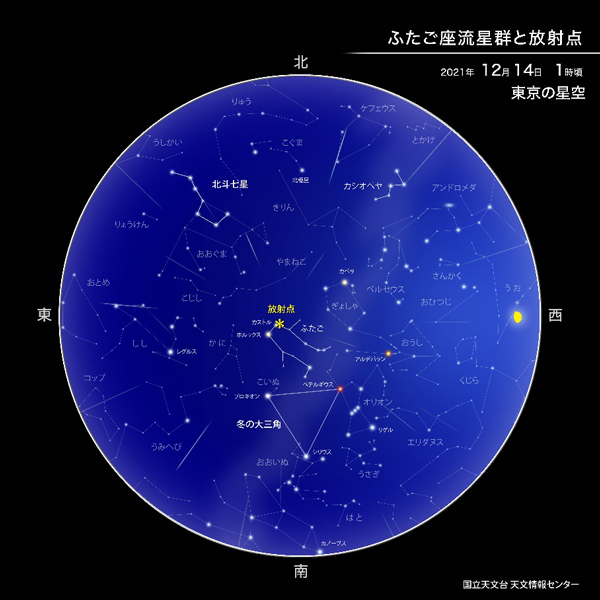

今年のふたご座流星群は、12月14日16時頃に極大(流星群自体の活動が最も活発になること)を迎えると予想されています。この時間帯、日本はまだ空が明るいこと、また今年は深夜まで月明かりの影響を受けてしまうことから、月が沈んでから明け方にかけての観察がおすすめです。眠い時間帯ですが、早めに仮眠をとるなどして夜に備えたいですね!

具体的に最も多く見えるのは、14日未明(13日深夜過ぎ)に月が沈んでから明け方にかけての時間帯で、東京では午前2時から5時頃。このときに空の暗い場所で観察した場合の流星の数は、なんと1時間あたり約40個~50個!

また、翌日の15日未明から明け方にかけても普段より多くの流星を見ることができると予想されます。

ふたご座流星群を眺めるコツ

できるだけ、街明かりが少なく空が広く見渡せる場所を選びましょう。空をより広く見渡すことで、より多くの流星を捉えられる可能性が高くなります。見られる方角は、空一面に出現するので、どの方角を見てもOKです。

また、目が暗さに慣れるまで時間がかかりますので、最低でも15分間は観察するのがおすすめです。かなり冷え込みますので、防寒対策は念入りにしましょう♪

冬は“星冴ゆ”季節

冬は空気が乾燥することで大気が澄むことから、凍てつく空に輝く星の光は「星冴ゆ」と呼び名がつくほど輝きを増します。

寒いからと言って肩をすくめて下を向いて歩いていてはもったいない季節です! お気に入りの温かい飲み物を片手に、ぜひ夜空を眺めてみてくださいね。

TOP画像/(c)Shutterstock.com

気象予報士 太田絢子

気象予報士、防災士。中学生のころから気象に興味をもち、大学在学中に気象予報士試験に合格。卒業後は損害保険会社に就職し、交通事故や自然災害に遭った人へのサービス業務に従事。自然災害が多発するなかで、犠牲者をゼロにしたいと思うようになり、気象キャスターへ転身。現在は地元名古屋のCBCテレビ「チャント!」などに出演中。趣味はモーニング巡り、季節の箸置き集め。